「DX推進」という言葉を耳にする機会は増えましたが、実際にどのような取り組みを指すのか分かりにくいと感じる方も多いのではないでしょうか。

本記事では、DX推進の定義や必要とされる背景、企業が得られるメリット、進め方や仕事内容をわかりやすく解説します。さらに、業界ごとの事例や人材育成のポイントも紹介しますので、自社でDXを進める際の参考にしてください。

目次

DX推進とは?

DX推進とは、データやデジタル技術を活用して業務や組織、ビジネスモデルを根本から変革していく取り組みを指します。単に新しいツールを導入することではなく、企業や組織の価値提供のあり方そのものを見直すのがポイントです。

この記事では、以下の3つを順番にわかりやすく解説します。

- DX推進の定義

- IT化・デジタル化との違い

- DX推進の対象領域

DX推進の定義

経済産業省はDXを「デジタル技術やツールを導入すること自体ではなく、データやデジタル技術を使って、顧客目線で新たな価値を創出していくこと。」と定義しています。つまり、ITツールの導入自体が目的ではなく、ツールをどう使って新しい価値を生み出すかが重要です。

IT化・デジタル化との違い

「DX推進」と混同されがちなのが、IT化やデジタル化です。

- デジタル化(デジタライゼーション):紙に記載していたデータをExcelに入力するなど、アナログ情報をデジタルデータに置き換えること。

- IT化(デジタイゼーション):データを活用して業務プロセスを効率化すること。例えば、在庫管理システムを導入して棚卸しを自動化すること。

- DX推進:さらに踏み込み、データやデジタル技術を基盤に新しいビジネスモデルや働き方を生み出すこと。

このように段階が異なるため、「デジタル化しているからDXが進んでいる」とは言えません。DX推進は、IT化やデジタル化の先にある概念です。

DX推進の対象領域

DX推進の対象は大きく分けて以下の3つです。

- 業務プロセス:業務フローの効率化や自動化(例:RPAやAIを活用した処理)

- ビジネスモデル:データを活用した新しいサービスの提供や顧客体験の向上

これらをバランスよく進めることで、企業全体の競争力を高めることができます。

DX推進が求められる背景と課題

なぜ今、多くの企業でDX推進が急務とされているのでしょうか。背景には、技術進化だけでなく社会や経済の変化が深く関わっています。ここでは代表的な要因を3つ紹介します。

- 老朽化システムと「崖」問題への対応

- 人手不足・生産性向上の要請

- 顧客体験・競争優位の再設計

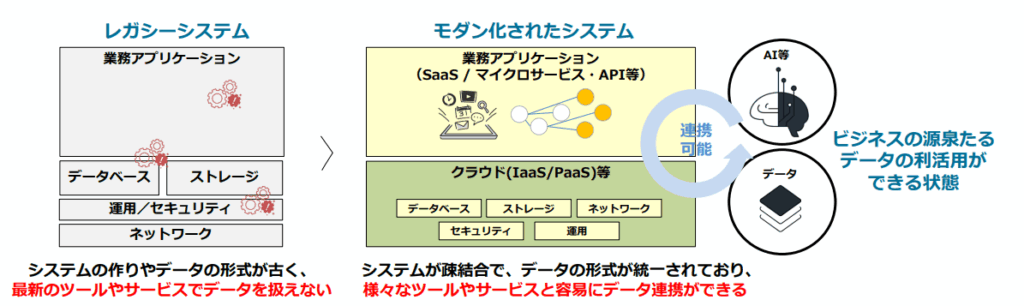

老朽化システムと「崖」問題への対応

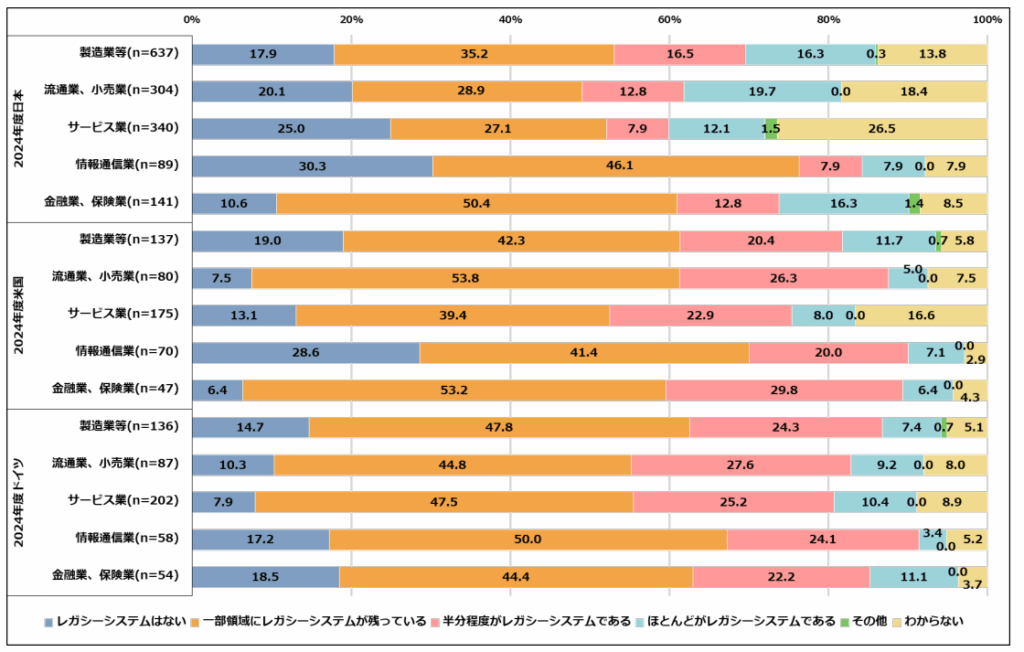

経済産業省が警鐘を鳴らしていた「2025年の崖」問題は、古い基幹システムを放置したままにすると、保守費用の増大や技術者不足で事業継続が難しくなるというものです。

出典:IPA独立行政法人情報処理推進機構|DXの現在地とレガシーシステムの脱却に向けて

特に製造業や金融業では、長年使い続けているシステムのリプレイスが急務となっています。

出典:IPA独立行政法人情報処理推進機構|DX動向2025(データ集)

実際に、医療DXの記事でも紹介されているように、制度改正や国の施策とあわせてシステム更新が求められるケースは少なくありません。

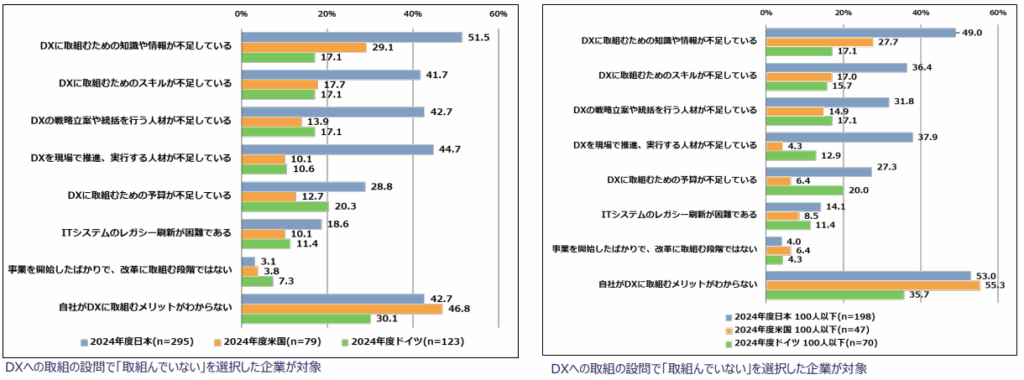

DX人材・AI人材の不足

少子高齢化の影響で多くの業界が人手不足に直面しています。少ないリソースで成果を出すためには業務効率化が欠かせません。特に、DXを推進する上で、DXに関する深い知識を持ったDX人材やAI人材が重要です。

以下は、なぜDXへの取り組みが実施できていない企業がまだ散見されるのか、DXに取り組んでいない日本企業に調査した結果です。

出典:IPA独立行政法人情報処理推進機構|DX動向2025(データ集)

米国やドイツと比較すると、日本企業では、知識・スキル・DX人材の不足を理由にDXに取り組めていない結果になっています。

顧客体験・競争優位の再設計

デジタルネイティブ世代(学生時代からインターネットやパソコンのある生活環境の中で育ってきた世代)の台頭により、顧客はオンラインでのスムーズな体験やパーソナライズされたサービスを当たり前と考えるようになりました。

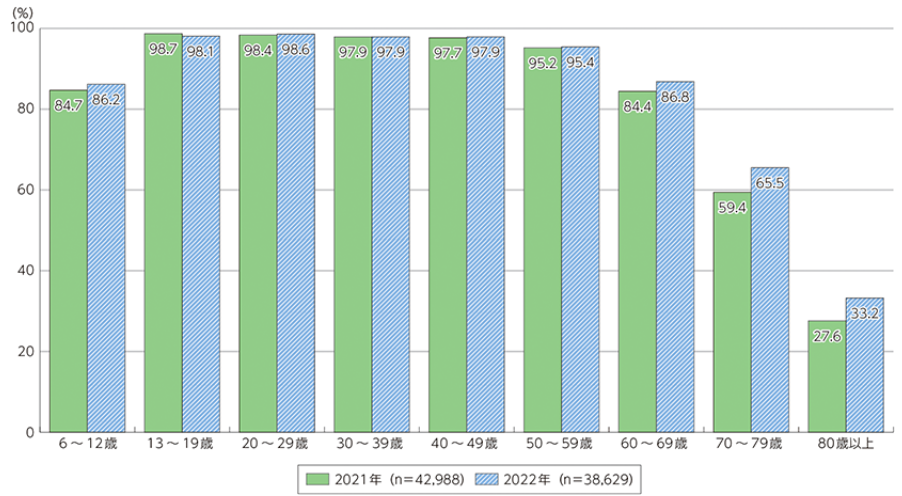

以下は、年齢階層別インターネット利用率です。

デジタルネイティブ世代のニーズが満たされていなければ、既存のビジネスは競合に置き換えられる可能性が高くなってしまいます。現状維持だけではなく、同じ事業内容であっても、競合他社と比較して顧客が使いやすいサービスであったり、業務を効率化したり、コスト削減するためにも、DXを推し進めることはとても大切です。

DX推進のメリット

DX推進を進めることで、企業は単なる業務効率化にとどまらず、中長期的な競争力強化につなげることができます。ここでは代表的なメリットを3つ紹介します。

- コスト削減と生産性向上

- 顧客体験の向上とLTV最大化

- 新規事業・収益源の創出

①コスト削減と生産性向上

DX推進により、従来は人手に頼っていた作業を自動化でき、業務のムダを減らすことができます。

例えば、RPAによる入力業務の自動処理やAIを活用した予測分析により、同じ人数でより多くの成果を出せるようになります。

特に工場分野では、IoTによる設備の予兆保全や生産ラインの最適化が進んでいます。工場DXに関する詳しい内容は、工場DXとは?正しいDX化の進め方やロードマップと事例で解説しています。

②顧客体験の向上とLTV最大化

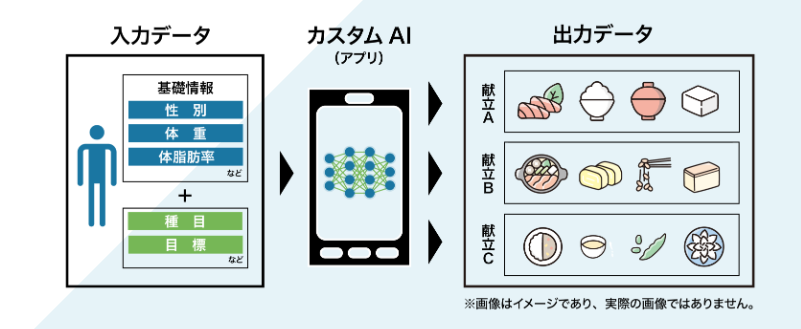

デジタル技術を用いることで、顧客一人ひとりに合わせたサービスを提供できます。ECサイトのレコメンド機能や、金融サービスでのパーソナライズされたプラン提案などがその例です。

顧客体験を改善することは、満足度を高めるだけでなく、長期的な関係構築やLTV(顧客生涯価値)の向上にも直結します。

③新規事業・収益源の創出

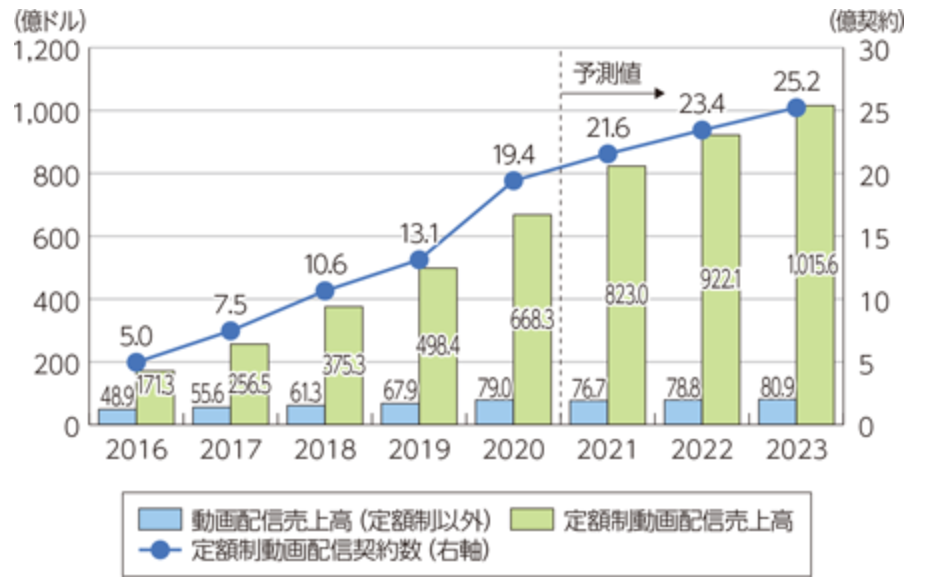

DX推進は既存事業の効率化に加え、新しいサービスモデルを生み出すきっかけにもなります。製造業が製品販売からサブスクリプションモデルに移行したり、小売業がデータ分析を活用して需要予測型ビジネスに挑戦するのはその典型例です。

多くの人が使っているサブスクリプションモデルの例として、代表的なものにAmazon Prime VideoやNetflixなどがありますが、動画配信サービスにおいて、従来のダウンロード課金型のサービスと比較すると、月額契約すれば視聴し放題のサブスクリプションのシェアが年々大きく増加しています。

以下は、世界の動画配信市場規模・契約数の推移及び予測です。

出典:総務省|令和3年版情報通信白書|レイヤー別にみる市場動向

このように、自社の事業を顧客にどのように届けるのか少し工夫するだけで、自社の売り上げを飛躍的に向上させることもできるため、より顧客が使いやすく需要のあるサービスはどのようなサービスなのか理解し、DX推進を実行することが大切です。

DX推進の進め方

DX推進を成功させるには、いきなりツールを導入するのではなく、全体の流れを整理したうえで段階的に取り組むことが重要です。ここでは基本的な進め方を5つの手順に分けて紹介します。

- 目的・KGIとKPIの明確化

- 現状可視化と課題抽出

- 体制構築とガバナンス設計

- 施策ロードマップと優先度付け

- 実行・評価・改善

それぞれ、解説します。

①目的・KGIとKPIの明確化

まずは「なぜDXを進めるのか」をはっきりさせましょう。売上拡大、コスト削減、顧客体験向上など、経営戦略と結びついた目的を設定し、それを定量化したKGI・KPIに落とし込みます。

②現状可視化と課題抽出

現状の業務フローやシステムを把握し、どこに非効率な工程やリスクがあるのかを洗い出します。

As-Is(現状)とTo-Be(理想像)を比較することで、ギャップが明確になり、改善の優先順位をつけやすくなります。

③体制構築とガバナンス設計

DX推進は一部門だけでは完結しません。経営層を含む推進体制を整え、ガバナンスの仕組みを用意することが重要です。

また、外部委託と内製化のバランスも検討すべきポイントです。詳しくは、なぜDX内製化が必要なのか?課題や企業の成功例と失敗事例や進め方で解説しています。

④施策ロードマップと優先度付け

課題が整理できたら、短期的に取り組むものと中長期的に進めるものを分け、ロードマップを策定します。

いきなり全社的に進めるのではなく、まずは一部門や一業務で実証実験(PoC)を行い、成果を確認しながら全社展開するのが現実的です。

⑤実行・評価・改善

施策を実行したら、定期的に成果を測定し、改善を重ねることが欠かせません。

PDCAやOKRなどのフレームワークを使いながら、変化する市場環境に合わせて柔軟に調整していくことがDX推進を長続きさせる鍵です。

DX推進の仕事内容

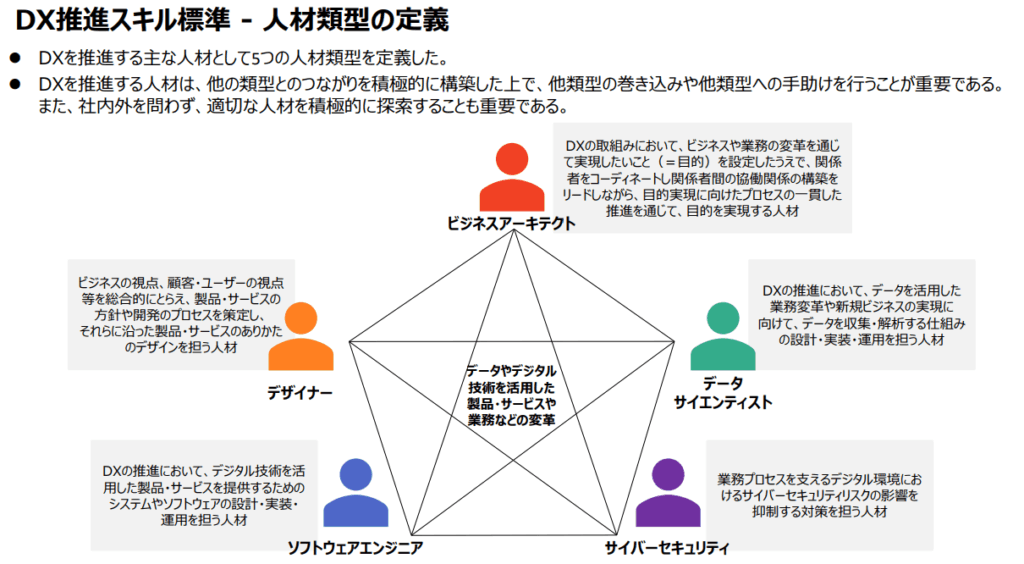

DX推進に必要な人材は、「DX推進スキル標準」で定義された類型に沿って整理できます。

それぞれが担う役割は異なりますが、互いに連携することで企業全体の変革を加速させます。ここでは5つの人材類型を詳しく紹介します。

- ビジネスアーキテクト

- デザイナー

- データサイエンティスト

- ソフトウェアエンジニア

- サイバーセキュリティ

DXを担う人材の詳細なスキルについては、DX人材とは?スキルマップや必要な資格を事例込みで徹底解説で、より詳しく紹介しています。

ビジネスアーキテクト

ビジネスアーキテクトは、DX推進の方向性を決める「旗振り役」です。新規事業やサービスの目的を設定したうえで、関係部門や外部パートナーを調整し、協働関係を築きながら目的実現に向けたプロセスを推進します。

- 新規事業開発:市場や顧客ニーズを捉え、新しいビジネスモデルを設計する。

- 既存事業の高度化:既存サービスの目的を見直し、新しい付加価値を組み込む。

- 業務効率化:社内業務の課題を定義し、解決プロセスを構築して全社的に浸透させる。

経営戦略と現場の実行をつなぐ役割を担い、DXの成否を大きく左右する存在です。

デザイナー

デザイナーは、DXをユーザーや顧客の価値に結び付ける役割を担います。単なる画面デザインにとどまらず、サービス全体の方針や開発プロセスを設計するポジションです。

- サービスデザイナー:社会・顧客の課題を起点に、製品やサービスのコンセプトを設計し、持続的に提供できる仕組みをデザインする。

- UX/UIデザイナー:ユーザーの行動や体験を踏まえて、画面レイアウトや情報設計、インタラクションを設計する。

- グラフィックデザイナー:ブランドの世界観を具現化し、統一感あるデジタルビジュアルを作り出す。

顧客体験を最適化する視点から、DX推進の価値をユーザーに届ける役割を担います。

データサイエンティスト

データサイエンティストは、企業に蓄積されるデータをビジネス価値に変える役割です。データを収集・整理し、解析する仕組みを設計・運用することで、業務改善や新規事業創出を支えます。

- データビジネスストラテジスト:事業戦略に基づき、データ活用方針を描き、ビジネス変革を推進する。

- データサイエンスプロフェッショナル:AIや統計モデルを駆使して、業務改善や新サービスに役立つ知見を導き出す。

- データエンジニア:分析基盤やデータパイプラインを構築し、スムーズなデータ活用を可能にする。

データドリブンな意思決定を実現するために不可欠な存在です。

ソフトウェアエンジニア

ソフトウェアエンジニアは、DXのアイデアを実際のシステムやサービスに落とし込む役割です。設計から実装、運用までを担い、利用者が安心して活用できる環境を整えます。

- フロントエンドエンジニア:ユーザーが触れる部分(画面やアプリ)の機能を開発する。

- バックエンドエンジニア:サーバやデータベースを構築し、サービス全体の安定稼働を支える。

- クラウドエンジニア/SRE:クラウド基盤や開発環境を最適化し、信頼性を向上させる。

- フィジカルコンピューティングエンジニア:IoTやデバイス連携を通じて、現実世界のデジタル化を担う。

企業のDX推進を「形」にする実行部隊ともいえます。

サイバーセキュリティ

サイバーセキュリティは、DXを支える基盤を守る役割を担います。デジタル化が進展するほどリスクは増大するため、万全な対策が欠かせません。

- サイバーセキュリティマネージャー:ビジネス企画段階からリスクを評価し、統制を主導する。

- サイバーセキュリティエンジニア:セキュリティ製品や仕組みを導入・運用し、安定的なサービス提供を守る。

利用者の信頼を確保し、DXを安心して推進できる環境を整えます。

このように、DX推進には多様なロール(役割)が関わり、それぞれの専門性が組み合わさることで全体が機能します。

DXを推進する人材には、業務を理解したうえでテクノロジーを活用できる力が求められます。必要な資格や知識については、「DX資格おすすめ13選!難易度ランキング・国家資格と民間資格を徹底解説」の記事が参考になります。

DX推進の課題と失敗パターン

多くの企業がDX推進に取り組んでいますが、思ったように成果が出ないケースも少なくありません。ここでは代表的な課題と失敗パターンを4つ紹介します。

- 目的なきツール導入

- 組織横断の不全

- 人材不足

- 現場定着の難しさ

目的なきツール導入

「とりあえず新しいツールを入れればDXになる」と考えてしまうのは典型的な失敗例です。目的や解決すべき課題が不明確なままでは、導入後に活用されず、投資が無駄になることもあります。

組織横断の不全

DXは全社的な取り組みであるにもかかわらず、部門ごとの縦割り体制のまま進めると効果が限定的になります。情報共有や意思決定が滞り、スピード感を失うのが大きなリスクです。

人材不足

データ分析やAI活用、クラウド運用などを担うDX人材が不足していることは多くの企業の共通課題です。この点については、DX人材育成の事例や課題は?プログラムとロードマップの作り方でも詳しく解説しています。

現場定着の難しさ

新しい仕組みやシステムを導入しても、現場に浸透しなければ意味がありません。特に「従来のやり方に戻ってしまう」ケースが多く、利用率の低下や形骸化につながります。

新しいシステムやサービスを導入する際には、実際の担当者としてテストや導入支援に携わる、特定の部門や業務に深い知識を持つ重要な利用者を巻き込み、定着をサポートする仕組みが必要です。

DX推進の取り組み事例

DX推進は業界ごとに目的やアプローチが異なります。ここでは代表的な業界の事例を3つ取り上げ、それぞれの特徴を簡単に紹介します。

- 製造業のDX事例

- 小売業のDX事例

- 建設業のDX事例

それぞれ紹介します。より詳しい内容は別記事にて紹介しておりますので、ご確認ください。

製造業のDX事例

製造業ではIoTやAIを活用した生産ラインの効率化が進んでいます。例えば、設備の稼働データを収集して予兆保全を行い、ダウンタイムを最小化する取り組みです。

製造業でのDX事例については、製造業DXとは?背景や課題・企業の成功事例や取組むメリットをご覧ください。

小売業のDX事例

小売業では、顧客データを活用した需要予測や在庫管理の最適化が進んでいます。ECとリアル店舗を連携させ、顧客体験をシームレスにつなぐオムニチャネル戦略もその一例です。

小売業でのDX事例については、小売りDXとは?小売業界でDXを進める必要と課題で解説しています。

建設業のDX事例

建設業ではBIM/CIMと呼ばれる3Dデータを活用した設計・施工の効率化が広がっています。クラウドを介して設計者や施工者が同じデータを共有することで、工期短縮やコスト削減につながっています。

建設業のDX事例については、建設DXとは?建設業界でDXが進まない理由や課題と事例をご参照ください。

上記以外にも、工場DXに関する記事なども参考になります。

DX推進を実現する人材育成の流れ

DXを推進できない理由として、レガシーシステムの存在や知識不足、人材不足が要因であることがほとんどです。

DXを推進するためには、自社のサービスや競合他社のサービスを深く理解している社内のDX人材の育成と学習環境の整備が欠かせません。単発の研修や一時的な施策ではなく、スキルの可視化から育成、業務定着までを一貫して取り組むことが重要です。

ここでは、その流れを3つのポイントで整理します。

- スキルアセスメントと要件定義

- 研修設計と学習促進

- 定着支援と成果化

それぞれ、解説します。

スキルアセスメントと要件定義

まずは自社にどんなスキルが不足しているのかを把握することが大切です。スキルアセスメントを行うことで、どの層にどんな教育が必要か明確になります。

研修設計と学習促進

次に、育成計画に沿って研修を設計します。オンライン学習や実践型のワークショップを組み合わせると、効率よくスキルを定着させられます。

研修方法については、DX研修でおすすめのeラーニングとは?の記事も参考になります。

定着支援と成果化

研修を受けても、実務に活かせなければDX推進は進みません。現場で活用できるサポートや、学んだ知識を業務に落とし込む仕組みが重要です。

この流れを一気通貫でサポートできるのがAidemyBusinessです。

- DPAS(スキルアセスメント)で現状を可視化

- 人材要件定義に基づく研修設計で無駄のない学習計画を作成

- 生成AIやPythonなど最新テーマから基礎ITまで対応

- 学習促進と業務定着支援により、成果が出るまで伴走

単なる研修サービスではなく、「DXを実現できる人材を社内で育成する」ことにフォーカスしている点が特徴です。DX推進を加速させたい企業にとって、学習から実践までを結びつける選択肢となります。

DX推進を「これから始めたい」と思ったら、まずは人材育成から始めてみませんか?AidemyBusinessならスキル診断から研修、定着支援まで伴走します。