「採用、勤怠管理、評価、人材育成…」

人事部門の業務は多岐にわたり、担当者の負担も大きくなりがちです。

こうした業務を効率化するために注目されているのが人事DXです。しかし、人事DXの目的は単なる人事部の業務削減ではありません。

人材データを活用して、組織の成長戦略を支える“経営基盤”をつくることこそが、その本質です。

この記事では、人事DXの目的や期待される効果、成功事例、人事部におけるDX化の例などをわかりやすく解説します。

目次

人事DXとは?

人事におけるDXとは、デジタル技術を活用して、採用・労務管理・評価・育成などの人事業務を効率化し、企業の人材戦略そのものを変革する取り組みを指します。

リモートワークの普及や人材不足など、働き方が多様化する今、人事部門がデジタル化を進める意義はますます大きくなっています。

人事DXの目的と効果

人事DXの目的は、単に業務を効率化することではなく、データを活用して「人と組織の成長を最大化すること」です。

これまで人事部門は採用・労務・給与などの管理業務が中心でしたが、DXを推進することで、より戦略的な役割を担えるようになります。

ここでは、人事DXによって得られる主な効果を5つの観点から紹介します。

定型業務を自動化して、人事の負担を減らす

人事DXの基本的な効果は、日々のルーティン業務を自動化し、作業負担を軽くすることです。勤怠管理や給与計算、入社手続きなどをデジタル化することで、手作業やミスを減らすことができます。

これにより、人事担当者は採用戦略や人材育成など、より重要な業務に集中できるようになります。

データを活用して、感覚ではなく“根拠のある人事”へ

人事DXの大きな特徴は、人材データを可視化し、客観的な判断に活かせることです。従業員のスキルや評価、キャリア情報を一元管理することで、個々の強みや課題を正確に把握できます。

たとえば離職率が高い部署では、データ分析をもとに原因を特定し、配置転換や育成計画の見直しといった改善策を講じることが可能です。

「勘や経験」ではなく「データに基づく判断」を行える点が、人事DXの大きな価値といえます。

一人ひとりに合った配置と育成で、成長を後押し

可視化したデータをもとに、社員のスキルや希望に合わせた配置や育成を行えるのもDXの強みです。

AIや分析ツールを活用すれば、最も能力を発揮できるポジションを見つけたり、スキルギャップを埋める研修やキャリア支援を計画したりすることができます。

こうした取り組みは、従業員のモチベーションを高め、離職防止にもつながります。

DX人材育成の事例や課題は?プログラムとロードマップの作り方

評価基準を明確にして、公平で納得感のある評価を実現

DXの導入により、評価データや業績指標を定量的に管理できるようになることで、評価の透明性が向上します。

テレワークなどで成果が見えにくい環境でも、システム上で評価やフィードバックを共有すれば、社員が「なぜこの評価なのか」を理解しやすくなり、公平性や信頼性の高い評価制度を運用できます。

データを経営とつなげて、“戦略人事”を実現

最終的な目的は、人事を「経営とともに戦略を実現する部門」へ進化させることです。

人事データを経営情報と連携させることで、採用・育成・配置の方針を経営戦略に沿って設計できます。

たとえば、事業拡大に合わせて必要なスキルを予測し、リスキリング計画を立てることも可能です。

人事DXは、企業全体の成長を支える“経営戦略の一部”として欠かせない取り組みです。

DX推進とは?取り組み事例やDXを推進するための仕事内容を簡単に解説

人事DXの課題と解決策

人事DXは、システムを導入するだけでは成功しません。

業務プロセスの見直しや、現場・経営・IT部門の連携など、組織全体で取り組む必要があります。

ここでは、多くの企業がつまずきやすい5つの課題と、それぞれの解決策を紹介します。

人材データが部門ごとに分散している

人事DXの初期段階で最も多い課題が、データの分散です。「採用データは人事、勤怠は労務、スキル情報は別の部署。」といったように、部門ごとに管理しているケースは少なくありません。

これではデータを活用した社内人材の分析が難しく、意思決定に時間がかかります。

クラウド型の人事情報管理システムを導入し、データを一元管理する体制を整えることが重要です。

部門間での情報共有ルールを定め、データの更新・入力責任を明確にすることで、運用面の混乱も防げます。

ツール導入を導入しただけで有効活用できていない

DX推進の現場では、「システムを導入したけれどあまり使われていない」という問題に直面するかもしれません。

「業務効率化のために導入したツールを使うのに時間がかかる」などの本末転倒にならないように気を付けましょう。

導入の前に「どの課題を解決したいのか」を明確に定義し、導入後の運用設計まで含めて検討することが大切です。

たとえば「勤怠管理の手間を削減したい」なら、導入後の作業時間やエラー率を定量的に測るなど、効果指標を設定しておきましょう。

また、社内説明会や操作研修を行うことで、現場の担当者が“使いやすい”と感じる工夫を取り入れることもポイントです。

社内にDX人材が不足している

DXを推進するには、データやITに関する知識を持つDX人材・AI人材が不可欠です。

社員がシステム導入やデータ分析に慣れておらず、「専門知識がないから難しい」と感じる担当者も少なくありません。

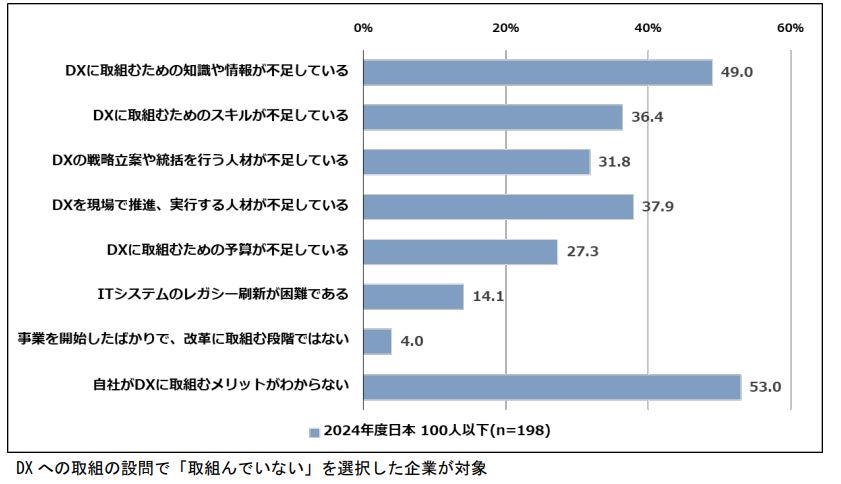

以下は、DXに取り組んでいない企業の理由です。

自社にノウハウを蓄積したい場合は、外部支援を受けつつ少しずつDXを内製化していくのが理想的です。

DX人材育成の事例や課題は?プログラムとロードマップの作り方

経営層や現場の理解が十分でない

DXの推進には、経営層の理解と現場の協力が欠かせません。しかし、経営層が「DX=コスト」と捉えていたり、現場が「自分たちには関係ない」と感じていたりするケースでは、プロジェクトが進みづらくなります。

DXの目的と期待効果を数値で示すことが有効です。「手作業の削減で月●時間短縮」「離職率を●%改善」など、具体的な成果を見せることで理解が得やすくなります。

また、経営層向けには「人事DXが経営戦略にどう貢献するか」を伝える資料を用意し、定期的に進捗を共有することが効果的です。

ROI(投資対効果)の説明が難しい

DXの投資に対して「本当に効果が出るのか?」と問われる場面も少なくありません。特に人事領域では、成果が数字に表れにくいため、経営層への説得に苦労するケースがあります。

ROIを定量化するために、業務時間・人的コスト・離職率などの改善指標を設定し、ツール導入前後で比較しましょう。

短期的なコスト削減だけでなく、社員の生産性向上や採用効率の改善といった中長期的な効果も評価対象に含めることが重要です。

定期的に成果レポートを作成し、経営層へ報告することで、継続的な投資判断を支援できます。

人事DXの成功事例

人事DXの導入は、業種や企業規模を問わず、多くの企業で着実に進みつつあります。

ここでは、デジタル技術を活用して人事業務の効率化や戦略的人材マネジメントを実現した企業の取り組みを紹介します。

KDDI株式会社

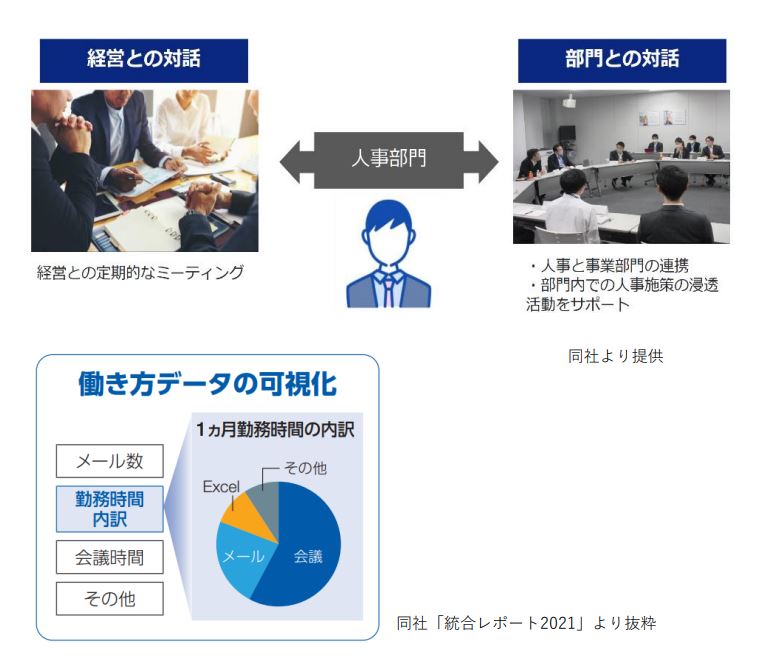

KDDI株式会社では、通信事業にとどまらず金融・エンタメなど新領域へと事業を広げる中で、経営と人事を一体化させたデータドリブンな人材マネジメントを推進しています。

経営戦略と連動する人材戦略を実現するため、人事部門のトップには営業部門出身の人材を登用し、経営の現場感を持ちながら人材活用を進める体制を整えました。

さらに、社内には「ピープルアナリティクス部門」を設置し、社員のスキルやキャリア志向といったデータを収集・分析し、最適な人材配置や育成計画を策定しています。

出典:経済産業省

同社は、成長分野に対応する人材を育成するために「KDDI DX University」を立ち上げ、グループ全体で4,000人のDX人材を育成することを目標に掲げています。そのうち約500名を重点育成対象として位置づけ、リスキリングとキャリア形成を同時に支援する仕組みを導入しました。

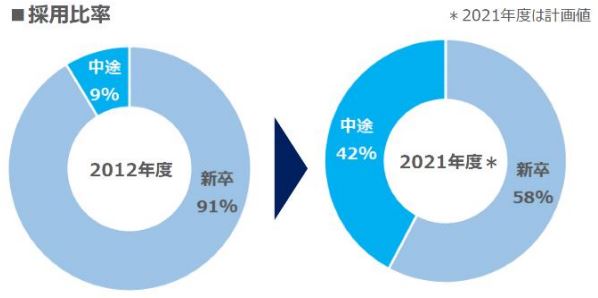

また、採用活動においても、従来の一括採用から脱却し、コース別採用や通年採用を取り入れています。

出典:経済産業省

専門性やキャリア志向に応じた柔軟な採用制度を導入したことで、キャリア採用人数はこの10年間で約10倍に増加しました。

こうした取り組みにより、KDDIは「人材データを活用する戦略人事」を実現し、企業全体の成長を支えるDX人材の基盤づくりに成功しています。

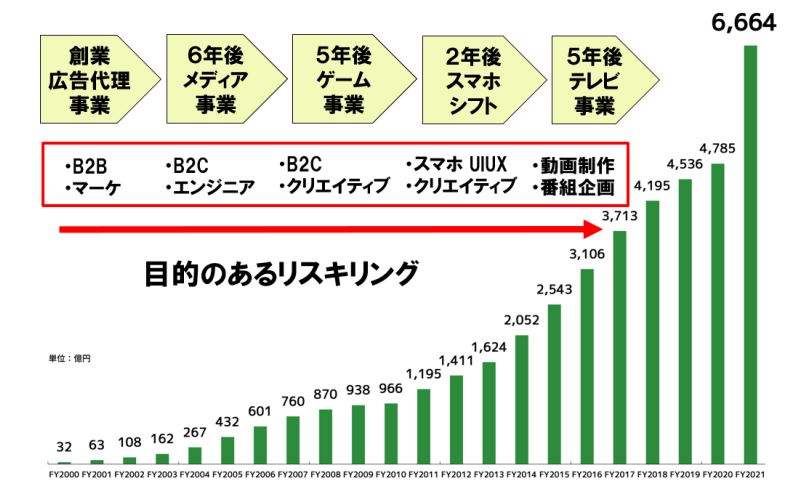

株式会社サイバーエージェント

株式会社サイバーエージェントは、広告・メディア・ゲームなど多角的な事業を展開する中で、AIとデータを活用した科学的人事の実践に取り組んでいます。

同社では、事業の成長スピードに合わせて必要なスキルを定義し、数年ごとに社内外のリソースを組み合わせたリスキリングプログラムを実施しています。

社員同士が学び合う文化を育てることで、変化の激しい市場環境に対応できる人材を継続的に育成してきました。

出典:経済産業省

また、サイバーエージェントの人事戦略の中心には「データによるエンゲージメントの可視化」があります。全社員のコンディションを毎月数値化し、専任チームがフィードバックを行う仕組みを構築しています。

社員が投稿するコメントには、社内の“ヘッドハンター”がすべて返信し、離職やモチベーション低下の兆候を早期に察知できるようにしています。

さらに、若手の抜擢を積極的に行う文化も特徴的です。20代から30代で事業責任者や社長に登用される社員も多く、役員と社員が自由に議論できる「あした会議」など、双方向のコミュニケーションを重視する組織文化を築いています。

このように、AIとデータを活用しながらエンゲージメントを高め、若手を中心にした組織変革を推進することで、サイバーエージェントは“感覚的な人事”から“科学的人事”への転換を実現しています。

人事DXの進め方

人事DXを進めるうえで重要なのは、「目的を明確にし、小さく始めて改善を繰り返す」ことです。単なるツール導入だけでは成果は出ません。自社の課題を整理し、業務プロセスを見直しながら、段階的にデジタル化を進めることが大切です。

以下は、人事部門がDXを推進するための5つのステップです。

- 目的を明確にする

- 現状を分析して課題を洗い出す

- DX化すべき業務と必要なツールを選定する

- スモールスタートして社内に展開する

- 効果測定を行い、改善を繰り返す

それぞれ、詳しく説明します。

DX推進とは?取り組み事例やDXを推進するための仕事内容を簡単に解説

目的を明確にする

まず行うべきは、「なぜDXを進めるのか」という目的の明確化です。

たとえば、「労務管理を効率化したい」「離職率を下げたい」「人材育成をデータで可視化したい」など、課題の出発点は企業によって異なります。

目的が曖昧なまま進めると、ツール導入が目的化してしまい、現場で活用されないケースが多く見られます。

また、DXは人事部だけでは完結しません。IT部門や経営層との連携が不可欠です。

経営層に対しては、業務効率化によるコスト削減効果や、データ活用による経営貢献の可能性を示し、理解を得ることが重要です。

現状を分析して課題を洗い出す

次に、自社の人事業務を可視化して現状を分析します。

採用・労務・評価・研修など、それぞれのプロセスを洗い出し、どこに手間やミスが発生しているのかを把握しましょう。

この段階では、現場担当者へのヒアリングが有効です。

実際にどの業務が時間を取っているのか、どのシステムが重複しているのかを把握することで、デジタル化の優先順位を明確にできます。

特に「Excel運用が多い業務」や「紙での承認が残っている業務」は、改善効果が出やすい領域です。

DX化すべき業務と必要なツールを選定する

課題が整理できたら、デジタル化すべき業務を特定します。このとき、「すべてを一度に変える」のではなく、効果が測りやすく現場に負担の少ない領域から始めるのがおすすめです。

DX化を実現するためのツール選定では、操作のしやすさ・既存システムとの連携・セキュリティ・コストの4点を重視しましょう。

ベンダーの説明だけで判断せず、検索エンジンなどで評価評判を調査し、他社事例をチェックすることも大切です。また、ツール導入時にはIT補助金なども検討しましょう。

DX補助金・助成金【2025年】DX推進におすすめの制度一覧

スモールスタートして社内に展開する

DX化は一気に全社導入するよりも、まずはスモールスタートで始める方が成功率が高まります。

たとえば、一部部署で勤怠管理システムを試験導入し、改善点を洗い出した上で他部署に展開する流れです。

この段階では、現場担当者の声を丁寧に拾い、操作性や運用ルールを調整していくことが重要です。

成功事例を社内で共有することで、他部署の理解と協力も得やすくなります。

効果測定を行い、改善を繰り返す

導入後は、定期的に効果を検証し、改善サイクルを回すことが欠かせません。

「処理時間がどれだけ短縮されたか」「社員満足度が向上したか」など、定量・定性の両面で成果を把握しましょう。

また、DXは一度導入して終わりではなく、継続的に進化させるプロジェクトです。業務の変化や新しいツールの登場に合わせて、運用体制を柔軟に見直していくことが求められます。

人事部門内にDX推進担当者を置く、または他部門と連携する仕組みを整えると、継続的な改善が実現しやすくなります。

この5つのステップを踏むことで、「なぜDXを進めるのか」を明確にしつつ、現場に定着するDX化を実現できます。

人事DXを成功させるポイント

人事DXを成功させるには、ツールを導入して終わりではありません。

人事が単なる管理部門ではなく、企業の変革をリードする存在へと進化するためには、「仕組み」と「人」の両面からDXを根付かせる取り組みが欠かせません。

ここでは、人事部がDXを定着させるために意識したい4つのポイントを紹介します。

- 経営戦略と人事戦略を一体化させる

- 小さく始めて、成功体験を“人事主導”で積み重ねる

- 人事担当者自身が“デジタル人材”になる

- データで“語る人事”をつくり、成果を社内に発信する

それぞれ、解説します。

経営戦略と人事戦略を一体化させる

人事DXを成功させるには、「経営がどの方向へ進もうとしているのか」を人事部が深く理解することです。

経営が目指す成長領域を理解しなければ、どんな人材を採用し、どう育てるべきかという判断もできません。

たとえば、新規事業の拡大を掲げる企業なら、今後必要になるスキルやリーダー像をデータで分析し、採用やリスキリングに反映します。

また、人事データを経営会議の場で共有し、「この部署はどんな人材が足りていないのか」「誰を次期リーダーに登用できるか」といった議論ができるようにすることも重要です。

人事部が経営と同じ視点で人材戦略を語れるようになったとき、DXは単なるシステム導入から“経営を支える仕組み”へと変わります。

小さく始めて、成功体験を“人事主導”で積み重ねる

DX導入を全社規模で一気に進めようとすると、現場の理解を得られず、途中で頓挫してしまうことがあります。人事部が主導して推進するなら、まずは効果を実感しやすい業務から始めるのが大切です。

たとえば、採用管理のデジタル化や評価プロセスの見直しなど、人事業務の中でもデータを扱いやすい領域から始めます。実際に導入して成果が出れば、その実績をもとに経営層へ提案し、他部門にも展開できます。

DXは現場に“押し付ける”ものではなく、“人事部が成功体験をつくって広げていく”プロジェクトです。

「人事が先に動き、結果を出す」姿勢が、社内の信頼を得る最大のポイントです。

人事担当者自身が“デジタル人材”になる

どれだけ良いツールを導入しても、人事担当者がデータの見方を理解していなければ活用は進みません。

人事担当者自身がデータ分析の基礎を学び、AIやBIツールを使いこなせるようになることで、 「勘や経験」ではなく「データに基づく判断」ができる人事部門へと進化します。

データで“語る人事”をつくり、成果を社内に発信する

人事DXの価値は、データによって人材や組織の状態を見える化し、その結果を経営や現場に還元できることにあります。

たとえば、「離職率を前年比で10%改善」「研修後の昇格率が1.5倍に向上」といった成果をデータで示せば、

人事の取り組みが経営にどんな価値を生み出しているのかを、明確に伝えることができます。

また、こうしたデータを社内会議や報告資料などで積極的に共有することで、

「人事は数字で成果を出す部門」「経営を支えるパートナー」としての信頼が高まります。

データを活用して語れる人事部こそ、今後の企業競争に必要となることでしょう。

DX人材育成の事例や課題は?プログラムとロードマップの作り方

人事部におけるDX化の例

人事部の作業をDX化するには、すべての業務を一度にデジタル化する必要はありません。会社の課題や優先度に応じて、効果が出やすい領域から段階的に取り組むことが重要です。

ここでは、人事部門で特にDX化が進んでいる代表的な4つの業務を紹介します。

採用業務(データ活用によるマッチング精度の向上)

採用活動は、多くの企業が最初にDXを進めやすい領域です。

応募者管理システム(ATS)を導入することで、応募から面接・内定までの進捗を一元管理でき、採用担当者の作業負担を大幅に減らせます。

例えば、AIを活用した書類選考やオンライン面接の導入により、候補者との接点を効率化するだけでなく、採用データを分析して「どの採用チャネルが効果的か」も把握できるので、より戦略的な採用計画を立てやすくなります。

労務・勤怠管理(定型業務の自動化)

労務や勤怠管理は、人事DXの中でも特に効果を実感しやすい領域です。

勤怠管理システムやクラウド労務ツールを導入することで、出退勤データや休暇申請を自動で集計・記録できます。

紙のタイムカードやExcelでの集計から脱却すれば、締め処理や給与計算の手間が大幅に削減されます。

クラウド上で簡単に対応できるため、コンプライアンス強化にもつながります。

この分野では「KING OF TIME」「SmartHR」「ジョブカン」などが人事部でDXを推進するにあたって代表的なSaaSツールです。

人材育成・研修(LMSによる学習データの可視化)

社内のDXを進めるためには、人材育成も重要です。学習管理システム(LMS)を導入することで、研修の受講状況やスキル習得度をデータで可視化できます。

※LMSとは「学習管理システム(Learning Management System)」の略です。

DX研修にeラーニングを活用することで、社員が自分のペースで学習でき、教育コストの削減にもつながり、社員一人ひとりに合わせたリスキリングが可能です。

人事評価・タレントマネジメント(公平でデータに基づく評価へ)

タレントマネジメントとは、従業員一人ひとりの能力、スキル、経験などの「タレント(才能)」を一元管理し、その力を最大限に引き出すために、適材適所の人材配置や戦略的な人材育成を行うことです。

また、AIによる人材分析を取り入れれば、昇進候補やリーダー人材の早期発掘も可能です。

代表的な人事評価ツールとしては、「カオナビ」「HRBrain」などが挙げられます。

DX人材育成の事例や課題は?プログラムとロードマップの作り方

人事DXに関するよくある質問(FAQ)

人事DXに関するよくある質問(FAQ)をまとめています。

人事DXの目的は何ですか?

人事DXの目的は、人事業務を効率化することに加えて、データを活用した「戦略人事」を実現することです。業務を自動化することで担当者の負担を減らし、得られたデータをもとに採用・配置・育成などの判断をより的確に行えるようになります。

DX化の効果をどのように測定すればよいですか?

業務効率の改善や工数削減といった「定量的な指標」と、社員満足度やエンゲージメントの変化といった「定性的な指標」を組み合わせて評価します。

導入前後での時間削減や離職率の変化を追うことで、経営層にも成果を説明しやすくなります。

DXを推進する人材が社内にいません。どうすればいいですか?

Aidemy Businessなどの研修サービスを活用しながら、社内に徐々にノウハウを蓄積する方法が現実的です。最初から完璧なスキルを持つ人材を採用する必要はありません。

既に自社商材と他社商材を理解している社内の人材を育成することは、会社にとっても大きなプラスになるでしょう。

DX化を進める上で最初にやるべきことは何ですか?

まずは「現状の課題を洗い出すこと」です。どの業務が時間を取っているのか、どの情報が分散しているのかを可視化することで、DX化の優先順位が明確になります。

その上で、目的を共有し、経営層を巻き込みながら小さく始めることが重要です。

人事の負担を減らし、評価を上げる。人事DXをAidemy Businessで実現しよう

人事の仕事は幅広く、日々の業務に追われがちです。しかし、DXを取り入れることで、勤怠・労務・評価などの作業を自動化し、本来の「人と組織の成長支援」に時間を使えるようになります。

Aidemy Businessは、AIやデータ活用を学べるeラーニングを通じて、人事部が率先して会社全体のDXを推進することができます。

Aidemy Businessでは、AIやデータ分析を活用しながら、eラーニングを中心に、社員のリスキリングやDXリテラシー向上をサポートしています。

DXを本格的に進めたい方は、まずはAidemy Businessのサービス資料をダウンロードしてみませんか?