最近、ニュースや会議で「DX」という言葉をよく聞くようになりました。

でも、「何となくデジタル化のこと?」「うちの仕事には関係ないかも」「DXって何?DXってなんの略?」

と感じている人も多いかもしれません。

実は、DXとは単にパソコンやシステムを使うことではなく、デジタル技術(AI、IoTなど)を活用し、ビジネスや社会のあり方を根本的に変革することを指す「デジタルトランスフォーメーション(DigitalTransformation)」の略称です。

身近な業務の効率化から、会社全体の変革まで、DXの形はさまざまです。

この記事では、DXの意味や定義、進め方や各業界のDX事例などをわかりやすく簡単に解説します。

目次

DX(デジタルトランスフォーメーション)とは?

DX(デジタルトランスフォーメーション)とは、デジタル技術を活用して企業や社会のあり方を変えていく取り組みを指します。業務の効率化にとどまらず、新しい価値を生み出し、持続的な成長を実現することが目的です。

近年では国や自治体をはじめ、あらゆる業界でDXが注目されており、経済産業省のDXレポートをきっかけに、多くの企業が本格的なデジタル変革へと動き出しました。

ここでは、DXの定義や目的、IT化との違いについて整理していきます。

DXの定義とは?

日本で「DX(デジタルトランスフォーメーション)」という言葉が広く使われるようになったのは、2018年に経済産業省が公表したDXレポートがきっかけです。このレポートを機に、企業がデジタル技術を使ってビジネスそのものを変えていく必要性が明確に示されました。

DXの本質は、単なるITツールの導入や効率化ではありません。経営の仕組みや企業文化そのものを見直し、デジタルを軸に価値を生み出し続けることが目的です。たとえば、クラウドやAI、データ分析などの技術はあくまで“手段”であり、DXのゴールではありません。重要なのは、それらを活用して顧客に新しい価値を提供し、企業が継続的に成長できる体制を作ることです。

経済産業省はDXを次のように定義しています。

デジタル技術やツールを導入すること自体ではなく、データやデジタル技術を使って、顧客目線で新たな価値を創出していくこと。

引用:経済産業省

DXの定義については、「総務省」や「内閣府ホームページ」の情報も参考になります。

DXの目的

DXの目的は、データやデジタル技術を活用して顧客の視点から新しい価値を生み出すことにあります。

そのためには、単にツールを導入するだけでなく、ビジネスモデルや企業文化そのものを見直し、変革することが欠かせません。

たとえば製造業では、AIやIoT、ロボットなどの技術を取り入れることで、顧客ニーズを反映した商品の開発や、サービス型ビジネスへの転換が進んでいます。

また、こうした取り組みを通じて経営資源の使い方を最適化し、より柔軟で持続的な事業運営を実現することもDXの目的のひとつです。

DXの目的は、データやデジタル技術を使って、顧客目線で新たな価値を創出していくことであり、そのためにビジネスモデルや企業文化等の変革に取り組むことが重要である。

引用元:経済産業省

DXの略と読み方・由来

「DX」は“DigitalTransformation”の略称です。本来であれば「DT」と略すのが自然ですが、「DT」ではなく「DX」となった由来として、英語圏では「trans」を「X」と置き換える慣習があり、DXという略が使われるようになりました。

※英語圏では、「Trans」と同義の「Cross」を「X」と略す慣習があります。

また「Transformation(トランスフォーメーション)」は“変形・変革”を意味し、企業や社会がデジタル技術を通じて新しい姿に変わることを象徴しています。日本語では「ディーエックス」と読み、近年では官公庁や地方自治体でも、「自治体DX」のように一般的に使われるようになっています。

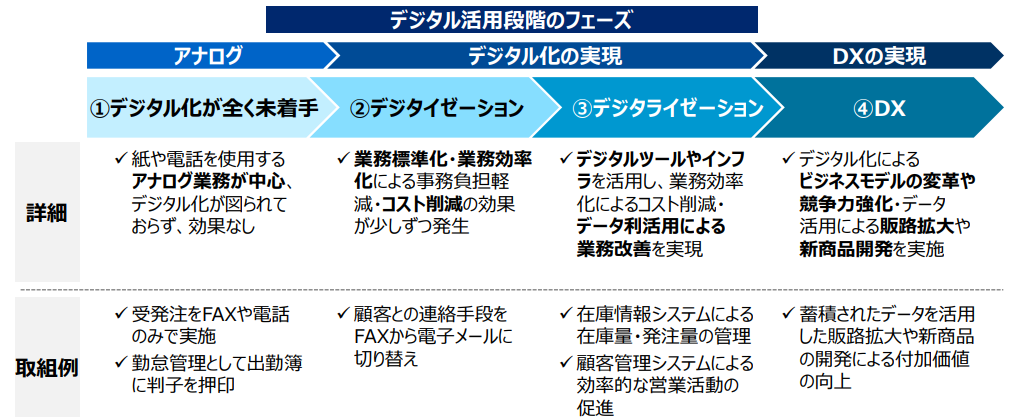

DXと混同されやすい「IT化」「デジタル化」との違いとは?

DX(デジタルトランスフォーメーション)とは、デジタル技術を活用して企業や組織の仕組みを根本から変革し、持続的に価値を生み出すことです。

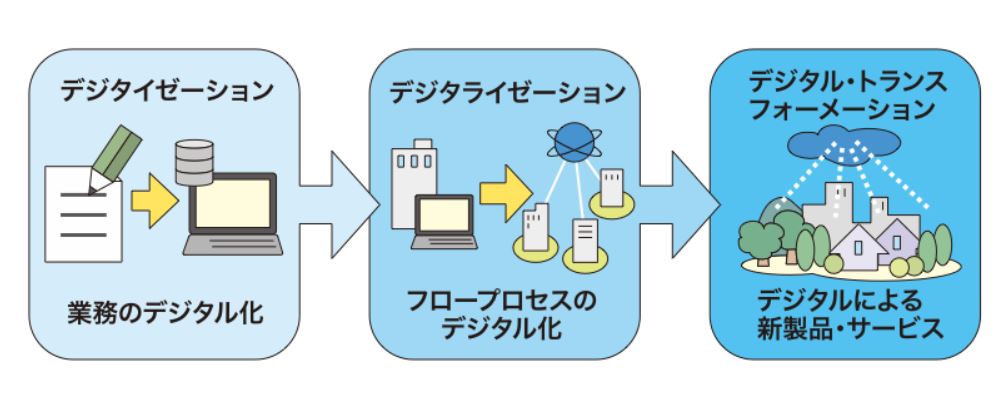

一方で、「IT化」や「デジタル化」「デジタイゼーション」「デジタライゼーション」など、似たような言葉も多く使われています。これらを正しく理解しておかないと、「DXのつもりが実は単なる効率化で終わっていた」というケースになりかねません。

| 段階 | 内容 | 目的 | 変化の範囲 |

| デジタイゼーション | アナログ情報をデジタル化 | 情報の電子化 | 部分的 |

| IT化 | 業務をシステムに置き換える | 効率化・自動化 | 部門単位 |

| デジタライゼーション | データを活用し業務を改善 | 生産性・精度向上 | 業務全体 |

| DX | デジタルで企業構造を変革 | 価値創出・競争力強化 | 組織・事業全体 |

つまり、DXはこれらの延長線上にある「最終段階」です。

ここでは、それぞれの意味と違いを整理します。

IT化とは?

IT化とは、従来アナログで行っていた作業や管理を、情報技術(IT)によって置き換えることを指します。目的は主に「作業の効率化」と「人的ミスの削減」です。

たとえば、以下のような取り組みが挙げられます。

- 紙の勤怠表をクラウド勤怠システムに変更する

- 手書きの経費精算をオンライン申請システムに統一する

- 紙の請求書をPDFで発行し、メール送信に切り替える

T化は、いまある業務をデジタルツールに置き換えて使いやすくすることです。便利にはなりますが、会社の仕組みや働き方そのものを変えるわけではありません。

DXを進めるうえでは、IT化はスタートラインと考えられます。

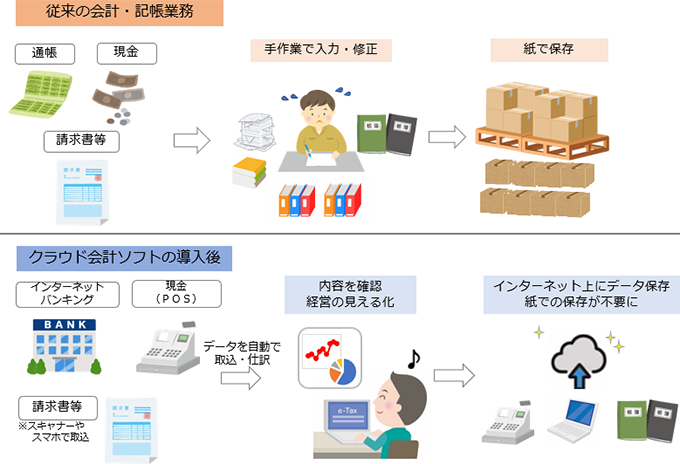

デジタル化とは?

デジタル化とは、紙やアナログ情報をデジタルデータとして扱えるようにし、その情報を活用して業務や判断の精度を高めることを指します。

出典:国税庁

たとえば、次のようなケースがあります。

- 顧客データをデータベース化して購買履歴を分析する

- POSデータをもとに在庫を自動補充する仕組みを導入する

- アンケート結果を自動集計してマーケティングに活かす

デジタル化は、IT化よりも少し進んだ取り組みです。「便利にする」だけでなく、データを活かして仕事のやり方を改善することがポイントです。

ただし、この段階ではまだビジネスの形までは変わらず、業務をよりスマートにするところまでの取り組みになります。

デジタイゼーションとは?

「デジタイゼーション(Digitization)」は、アナログ情報をデジタルデータに変換することを意味します。

これはデジタル化の中でも最も基礎的な段階で、情報の電子化が目的です。

出典:経済産業省

具体的な例としては、以下のようなものがあります。

- 紙の契約書をスキャンしてPDFとして保存する

- 手書きのアンケートをOCRで読み取り、CSVデータに変換する

- 音声をテキストデータとして記録・保管する

この段階では、業務や意思決定の仕組み自体は変わりません。「紙をデータに変える」「アナログをデジタル形式にする」といった単純な変換プロセスを指します。

デジタライゼーションとは?

「デジタライゼーション(Digitalization)」とは、デジタル技術を業務プロセスに取り入れて効率化や品質向上を実現することです。デジタイゼーションで変換したデータを活用し、業務全体を最適化する段階といえます。

出典:総務省

たとえば、次のような取り組みが挙げられます。

- センサーやIoT機器で設備稼働を監視し、保守を自動化する

- 顧客データを基にメール配信や広告出稿を自動化する

- チャットボットを導入して問い合わせ対応を効率化する

この段階になると、単なるデータ活用を超え、業務全体の流れを変えることが目的となります。しかし、まだ「企業の構造」までは変わっておらず、DXのような経営改革には至りません。DXはこの先にある「デジタルを通じて企業を変える」フェーズです。

IT化・デジタル化・デジタライゼーションはDXの基盤であり、それぞれを段階的に整備することがDXを進めるにあたって大切です。

なぜDXが必要とされているのか?

DX(デジタルトランスフォーメーション)は、単なる流行語ではありません。今、国や企業が本気でDXに取り組むべき理由は、「既存の仕組みでは競争力を維持できない」という危機感にあります。

社会構造の変化、労働人口の減少、テクノロジーの進化など、あらゆる要素がDXの必要性を高めています。

ここでは、具体的な背景を見ていきましょう。

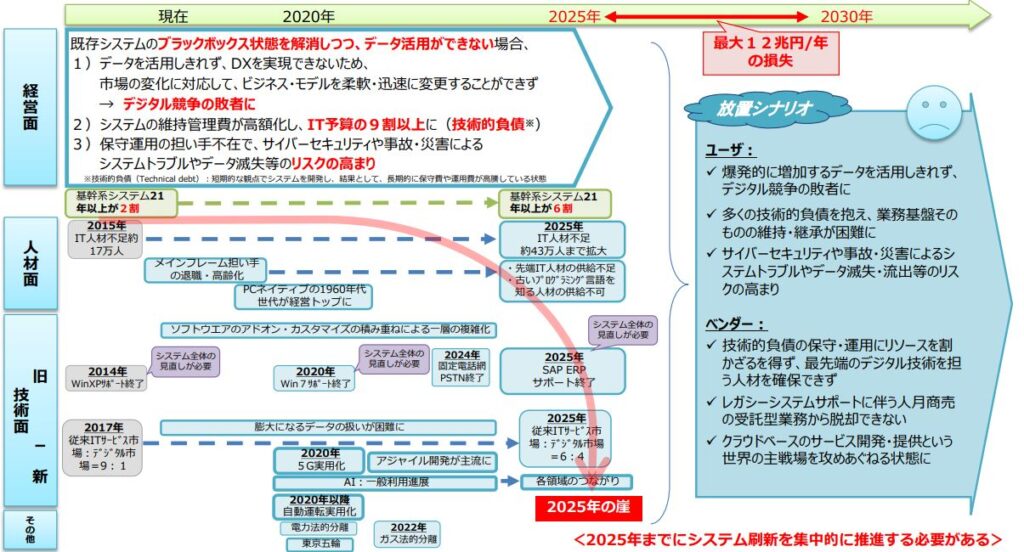

「2025年の崖」問題とレガシーシステムの限界

DXが注目される大きなきっかけとなったのが、経済産業省が2018年に発表した「DXレポート」です。

この中で指摘されたのが、「2025年の崖」と呼ばれる課題です。

出典:経済産業省

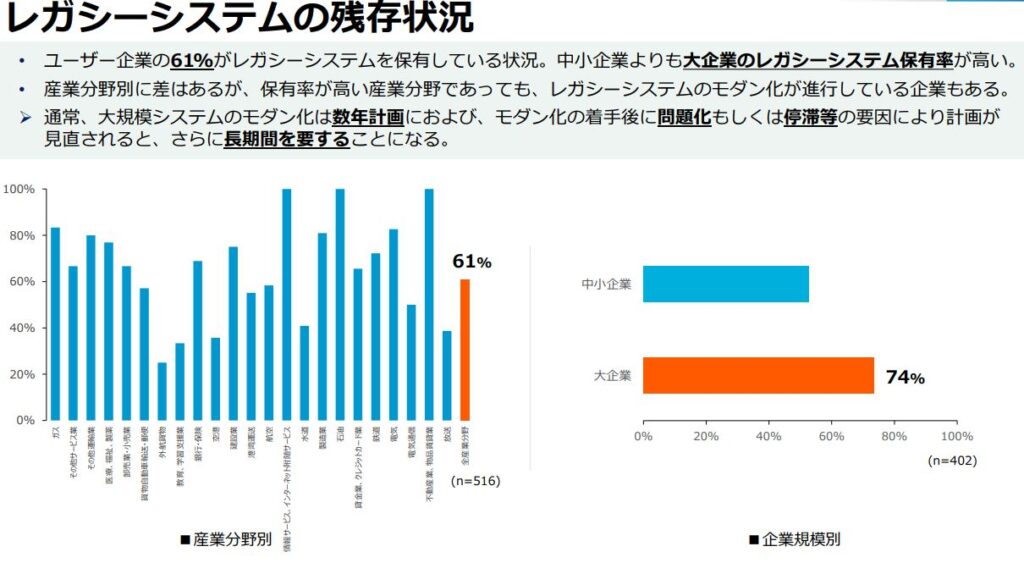

日本企業の多くは、バブル期以前に構築された古いシステム(レガシーシステム)を使い続けています。

2025年5月28日の経済産業省がまとめた以下の資料によると、ユーザー企業の61%がレガシーシステムを保有している状況であり、中小企業よりも大企業のレガシーシステム保有率が高い状況です。

開発者の退職やドキュメント不足により、保守・改修が困難となるレガシーシステムは、以下のような問題が生じます。

- システムが複雑化し、全体像を把握できる担当者がいない

- 部門ごとに異なるシステムを使い、データが分断されている

- 新しいサービスや技術を導入しようとしても連携できない

このような状態では、企業の動きが鈍くなり、競争力も落ちてしまいます。

だからこそ、DXは効率化のためではなく、企業が時代の変化に対応し生き残るための再出発ともいえるのです。

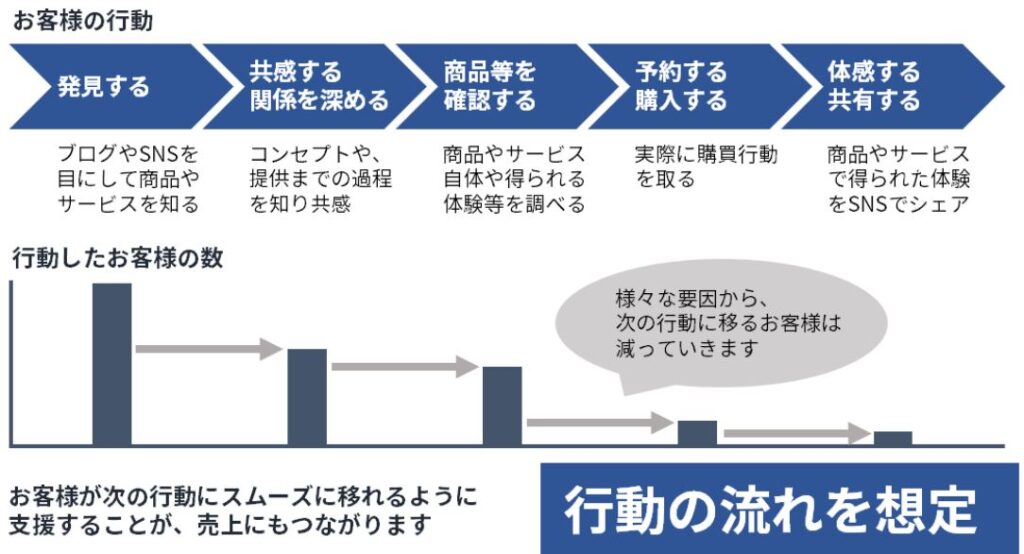

競争優位の確立と顧客体験の向上

現代の市場では、製品や価格だけで差別化することが難しくなっており、顧客体験(CX:CustomerExperience)を高めることが企業成長に重要です。

出典:日本政策金融公庫

業務効率の改善だけではなく、DXを推進することで、顧客の行動データや購買履歴をリアルタイムで分析し、最適な提案やサポートを行うことが可能になります。

たとえば以下のようなDX化が考えられます。

- ECサイトでの購入履歴から、一人ひとりに合わせたおすすめ商品を自動表示

- 飲食チェーンがアプリを活用して、顧客の好みや来店履歴をもとにクーポンを配信

- 銀行がアプリで取引データを分析し、最適なローンや投資プランを提案

自社の業務改善だけではなく、消費者の顧客体験を向上することで、LTV(顧客生涯価値)向上にも寄与する取り組みだといえるでしょう。

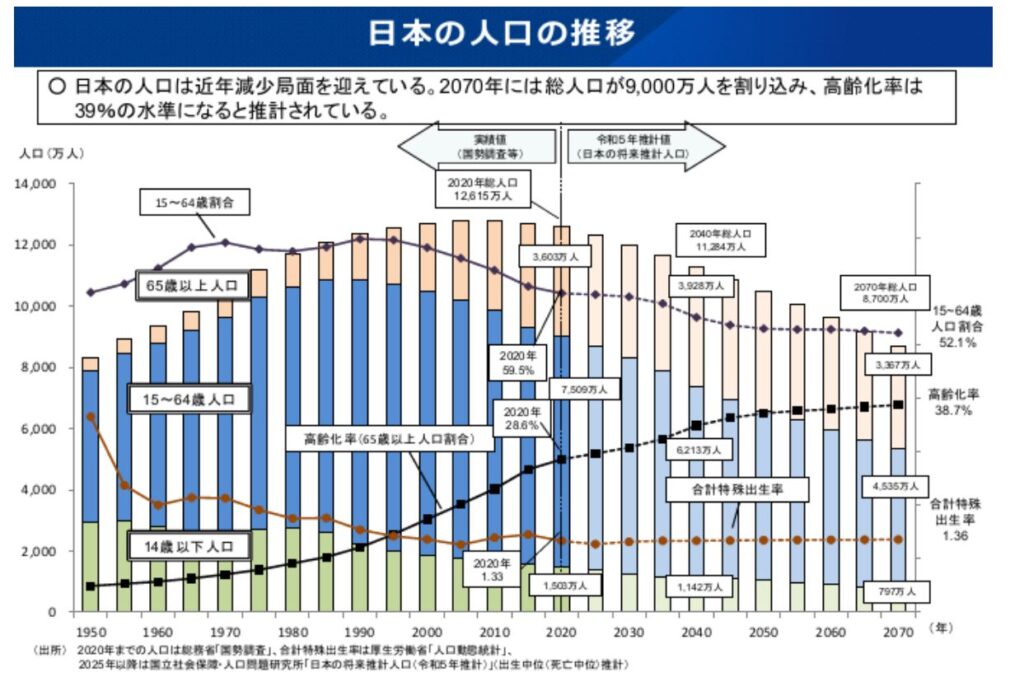

人手不足・生産性課題への対応

少子高齢化が進む日本では、どの業界でも慢性的な人手不足が深刻です。特に、単純作業や定型業務の多い業種では、人手に依存したままでは経営が立ち行かなくなるケースも増えています。

出典:厚生労働省

DXは、人手不足や生産性の課題も解決することができます。たとえば、AIやRPAを活用して定型業務を自動化することで、限られた人材をより付加価値の高い業務にシフトできます。

- RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)で請求処理やデータ入力を自動化

- AIチャットボットで顧客問い合わせの一次対応を無人化

- IoTを活用して、製造現場や物流の監視・予測保守を自動化

これらの取り組みは「人を減らす」ためではなく、「人がより創造的な仕事に集中できる環境をつくる」ための手段です。

結果として、従業員が単純作業ではなく、やりがいを持った仕事に集中できるため離職防止にもつながります。

生成AIの台頭

近年では、OpenAI社のChatGPTなどの生成AIの登場によって、DXのあり方そのものが大きく変わりつつあります。

AIはもはや分析ツールではなく、「企画・設計・意思決定を支援するパートナー」として企業活動に浸透しています。最近では、AIエージェントの活用も主流になりました。

たとえば、AIを活用すると以下のような作業も時短することができます。

- 顧客データをもとにAIが自動で広告コピーを生成する

- 製造ラインの異常をAIがリアルタイムで検知・警告する

- 営業担当者がAIアシスタントを使って提案資料を自動作成する

このように、AI活用は業務改善だけでなく意思決定や戦略設計のスピードそのものを変える力を持っています。

DXはもはや「デジタル導入」ではなく、「AIを中心に新しい価値を生み出す経営戦略」へと進化しているのです。

DXの進め方とは?

DXを実現するためには、「とにかく新しいシステムを導入する」といった単発の取り組みでは不十分です。企業の目的や課題を明確にし、段階的に体制を整えていくことが重要です。

ここでは、DX推進の流れを以下の5つの工程に分けて解説します。

- 現状の課題を可視化する

- 経営層の理解と体制構築

- DX人材の確保・育成

- データ活用・システム統合

- PDCAによる継続的改善

より詳しい内容は、「DX推進とは?取り組み事例・進め方・仕事内容を解説」が参考になります。

①現状の課題を可視化する

DXを進めるにあたって、まず初めに自社の現状を正確に把握しましょう。

どの業務が非効率なのか、どの部門でデータが分断されているのかなど、現状の「見える化」からDXは始まります。

よくある可視化の手法としては、以下のようなものがあります。

- 各部門の業務フローを図式化し、ムリ・ムダ・ムラを洗い出す

- システム間のデータ連携状況を確認し、重複や欠損を特定する

- 社員アンケートなどを通して、現場の課題や改善要望を整理する

この段階では、「DXをどこから始めるべきか」を見極めることが目的です。いきなり全社で改革を進めるのではなく、まずは課題を“見える化”することから着手しましょう。

②経営層の理解と体制構築

DXは現場任せでは成功しません。経営層が明確なビジョンを持ち、推進体制を構築することが欠かせません。

たとえば、次のような体制づくりが有効です。

- 経営陣直下に「DX推進室」や「デジタル戦略部」を設置する

- CIO(最高情報責任者)やCDO(最高デジタル責任者)を任命する

- 全社横断でDXを推進するプロジェクトチームを立ち上げる

大切なのは、「DXをIT部門の施策」ではなく、経営戦略そのものとして位置づけることです。トップが率先して方向性を示すことで、組織全体にDXの目的が浸透しやすくなります。

③DX人材の確保・育成

DXを推進するには、デジタルに精通した人材が不可欠です。しかし、外部採用だけに頼るのではなく、社内人材の育成にも力を入れる必要があります。

たとえば、以下のような取り組みが効果的です。

- DX研修やeラーニングを導入し、リテラシーを底上げする

- 社内で学習コミュニティを作り、成功事例を共有する

- 社外の専門家と連携し、伴走支援を受けながらスキルを強化する

DXは単なる「技術導入・ツール導入」ではなく、自社のサービスや競合他社のサービスを深く理解した社内の人材育成と文化改革が中心であることを意識しましょう。

④データ活用・システム統合

次に、データを活用できる仕組みを整える段階です。

企業の多くは、部署ごとにバラバラのシステムを使っており、データが統一されていません。

DXを進めるためには、データの一元化とシステムの連携が必要不可欠です。

たとえば、以下のような内容が考えられます。

- 顧客・販売・在庫データを統合するデータベースを構築

- クラウド基盤へ移行し、社内外で情報を共有

- 分析ツールやBIを導入して、経営判断にデータを活用

この段階で重要なのは、「データを集めること」ではなく、「データを活かすこと」です。

社内のあらゆる情報を横断的に分析できる環境が整えば、意思決定のスピードと精度が格段に高まります。

⑤PDCAによる継続的改善

DXは一度の導入で完了するものではありません。新しい技術や仕組みを取り入れながら、常に見直しと改善を続ける姿勢が欠かせません。

こうした取り組みを繰り返すことで、DXは「プロジェクト」ではなく「企業文化」として定着していきます。

実際には、次のような流れで進めると効果的です。

- まずは小さな取り組みから始めて、成果を見える形にする

- 成果を分析し、課題を洗い出して改善策を検討する

- 成功した取り組みを社内全体に広げ、他部署にも応用する

このようにPDCAを回しながら取り組むことで、DXは継続的に進化していきます。重要なのは、「一度やって終わり」ではなく、改善を繰り返すこと自体を企業の文化にすることです。

業界別にみるDXの実例とは?

DXの取り組みは業界によって目的や方向性が異なります。

製造業では効率化、医療業界では安全性・情報共有、小売業では顧客体験の向上など、それぞれ課題が違います。

ここでは、主要な業界におけるDXの実例を紹介します。

製造業DX

製造業では、IoT・AI・ロボット技術を活用した「スマートファクトリー化」が進んでいます。

生産ラインや設備にセンサーを設置し、稼働状況をリアルタイムで把握することで、品質の維持と効率化を両立できます。

たとえば、製造業では以下のようなDX化が一般的です。

- AI画像認識で不良品を自動検出し、検査時間を短縮

- IoTで設備稼働を監視し、異常を予測して保守を自動化

- 生産データをクラウドに集約し、工場間での共有を実現

これらの仕組みは、現場の属人化を防ぎ、生産性を飛躍的に高める手段となっています。

より詳しい解説は、「製造業DXとは?背景や課題・企業の成功事例や取組むメリット」の記事が参考になります。

医療DX

医療業界では、電子カルテの普及やオンライン診療の拡大により、デジタル化が大きく進展しています。さらに、「医療DX推進体制整備加算」によって、医療機関同士のデータ連携が求められるようになりました。

出典:厚生労働省

医療DXは、医療従事者の負担を軽減しながら、医療の質を向上させる基盤づくりにつながっています。

詳細な制度や仕組みは、「医療DXとは?推進体制整備加算や制度・仕組みをわかりやすく解説」が参考になります。

小売業DX

小売業界では、オンラインとオフラインを融合させた「オムニチャネル戦略」が主流です。

顧客データを分析し、最適なタイミングで最適な提案を行うことが競争力の源泉となっています。

たとえば、小売業では以下のようなDX化が一般的です。

- ECサイトと店舗データを連携し、在庫・販売状況をリアルタイムで可視化

- 顧客の購買履歴に基づいたクーポン配信やレコメンドを自動化

- 店舗スタッフがタブレットで顧客情報を確認し、パーソナライズ接客を実現

このように、顧客データの活用によって「モノを売る」から「体験を提供する」ビジネスモデルへの転換が進んでいます。小売業のDXの事例については、「小売りDXとは?小売業界でDXを進める必要と課題」で紹介しています。

農業DX

農業分野では、気象・土壌・生育データを活用した「スマート農業」が広がっています。

経験や勘に頼らず、データに基づく精密な栽培管理が可能になっています。

たとえば、農業では以下のようなDX化が一般的です。

- ドローンやIoTセンサーで作物の生育状況を可視化

- AIによる収穫時期や市場価格の予測で、出荷ロスを削減

- 自動走行トラクターで作業を効率化し、省人化を実現

これらの技術は、労働力不足や気候変動などの課題を乗り越える手段として注目されています。さらに詳しい活用方法や支援制度については、「農業DXとは?企業事例や課題・農業補助金【2024年】」で紹介しています。

建設業DX

建設業界は、現場作業の属人化や人手不足といった課題を抱えています。

その中で、BIM(BuildingInformationModeling)やクラウド施工管理ツールを活用した建設DXが進展しています。

たとえば、建設業では以下のようなDX化が一般的です。

- BIMによる施工計画やコスト管理の3D可視化

- ドローンを用いた現場進捗・安全確認の自動化

- クラウド上で設計・発注・施工データを共有し、情報を一元管理

これにより、工期短縮と安全性の両立が可能となっています。

建設業のDX事例については、「建設DXとは?建設業界でDXが進まない理由や課題と事例」の記事でまとめています。

工場DX

工場DXは、製造現場における生産性の最大化と品質維持を目的に進められています。IoT・AI・クラウドの導入により、現場データを分析し、問題を未然に防ぐ仕組みづくりが加速しています。

たとえば、工場では以下のようなDX化が一般的です。

- IoTセンサーで機器の稼働データを収集し、リアルタイムで異常検知

- AIが故障予兆を解析し、最適なタイミングでメンテナンスを提案

- データをクラウドに集約し、工場間での情報共有を効率化

これらの仕組みは、停止時間を最小化し、コスト削減にもつながります。

導入プロセスや具体的なロードマップは、「工場DXとは?正しいDX化の進め方やロードマップと事例」の記事で詳しく紹介しています。

どの業界にも共通するのは、データを活かして「判断」と「行動」を変えることです。DXは単なる効率化ではなく、デジタルを軸に新しい価値を生み出すことにあります。

DXを成功させるための3つのポイントとは?

DXを進める企業は年々増えていますが、実際に成果を上げられている企業は多くありません。

その原因の多くは、「ツール導入=DX」と捉えてしまうことにあります。DXはITの導入ではなく、組織全体の変革プロセスです。

ここでは、DXを成功させるための以下の3つのポイントを紹介します。

- トップダウンとボトムアップの両輪で推進する

- アジャイル思考とスモールスタートで進める

- DXリテラシーの全社的な浸透

それぞれ、解説します。

トップダウンとボトムアップの両輪で推進する

DXの成功には、経営層のリーダーシップが不可欠です。経営層が明確な方針を示し、DXを「経営課題」として扱うことで、全社的な方向性が定まります。しかし、現場の理解と協力がなければ、実際の変革は進みません。現場には日々の課題や顧客接点の情報があり、DXのヒントは現場にこそあります。

そのため、トップダウンで戦略を描き、ボトムアップで現場の知見を取り入れる仕組みが必要です。経営層がビジョンを提示し、現場が実践を通じて改善を積み重ねることで、現実的で持続可能なDXが実現します。

アジャイル思考とスモールスタートで進める

DXの多くが失敗する原因のひとつが、「最初から完璧を目指す」ことです。大規模プロジェクトとして計画を立てすぎると、現場が追いつかず、途中で止まってしまうケースも珍しくありません。

成功する企業は、小さな成功を積み重ねる“アジャイル思考”を取り入れています。

まずは小規模な領域でDXを実践し、効果を検証しながら段階的に拡大していくのが理想です。

たとえば、次のような流れが有効です。

- 部門単位で業務改善のプロジェクトを立ち上げる

- 成果を分析し、他部署へ展開できる部分を明確化する

- 改善の知見を社内で共有し、再利用できる仕組みをつくる

この「小さく始めて大きく育てる」考え方が、DXを定着させる最大の近道です。

DXリテラシーの全社的な浸透

どんなに優れたツールや体制を整えても、社員一人ひとりの意識が変わらなければDXは進みません。

DXの本質は、「新しい技術をどう使うか」ではなく、「変化を受け入れる文化をつくること」にあります。

そのためには、全社員がDXの目的を理解し、自分ごととして取り組める環境づくりが重要です。

たとえば、次のような取り組みが効果的です。

- 定期的な社内セミナーや勉強会でDXの事例を共有する

- eラーニングで基礎的なデジタルリテラシーを学べる仕組みを整える

- DXの成功事例を社内報などで発信し、モチベーションを高める

これらの取り組みは、「DX=一部の部署の活動」という認識を変え、企業全体で学び合う文化を育てます。

最終的には、「デジタルで考え、改善する」ことが社員の当たり前になる状態を目指します。

DXは技術やツールの問題ではなく、「人」「文化」「体制」を変える経営課題です。

トップの覚悟と、現場の共感、そして学び続ける文化。この3つが揃って初めて、DXは組織に根付いていきます。

DX推進に必要な人材・スキル

DXを成功させるためには、テクノロジーだけでなく「人材」が欠かせません。

どれほど最新のシステムを導入しても、それを活用し、課題解決へつなげる人がいなければ成果は出ません。ここでは、DXを推進するために求められる人材像と、身につけるべきスキルについて解説します。

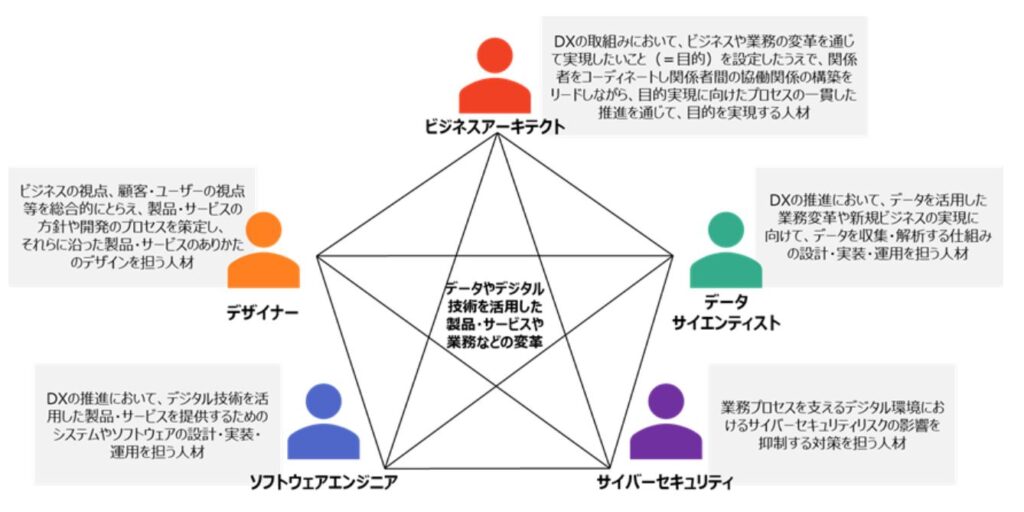

DX人材とは?

DX人材とは、デジタル技術を理解し、それを活用して組織や事業の変革を推進できる人材を指します。

単にITスキルが高い人を意味するのではなく、「課題を発見し、デジタルの力で解決策を導き出す力」を持った人のことです。

出典:経済産業省

より詳しい定義や役割については、「DX人材とは?スキルマップや必要な資格を事例込みで徹底解説」の記事でも解説しています。

DX人材育成のポイントと社内での仕組みづくり

多くの企業が課題としているのが、「DX人材の確保・育成」です。

採用だけでは追いつかないため、既存社員を育成し、デジタル人材へと変化させる取り組みが求められています。

効果的な育成のポイントは次の3つです。

- 全社員のデジタルリテラシーを底上げする

└eラーニングや研修を通して、データ・AI・セキュリティの基礎を理解させる。 - 専門人材を中心としたプロジェクト体制をつくる

└IT部門だけでなく、現場部門も巻き込んだ横断的なチームを編成する。 - 成功体験を共有し、学びを文化として定着させる

└DX推進事例を社内で発信し、継続的な改善サイクルを生む。

DXは、一部の担当者だけが進めるものではありません。

「全員がDXに関わる」という意識を育てることが、最終的な定着につながります。育成の進め方やロードマップについては、「DX人材育成の事例や課題は?プログラムとロードマップの作り方」の記事でも詳しく紹介しています。

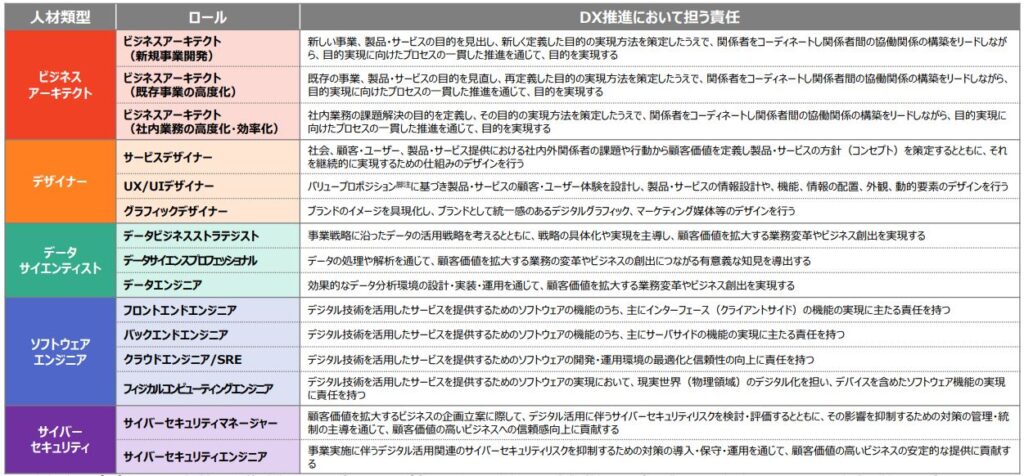

DX人材に必要なスキルセット

DXを推進するには、ITスキルだけでなく、データ・マネジメント・コミュニケーションなど、幅広いスキルが求められます。経済産業省の「デジタルスキル標準」では、DX推進にあたって人材類型のロール別で以下のように役割が定義されています。

これらのスキルを体系的に学ぶことで、企業全体のDX推進力が大きく向上します。

DXスキルを強化したい方には、資格取得も有効な手段です。おすすめの資格は以下の記事でまとめています。

DX資格おすすめ13選!難易度ランキング・国家資格と民間資格を徹底解説

DX人材は、企業にとって「変革を実行する原動力」です。採用よりも、育成と定着を重視した戦略的人材マネジメントが求められます。

DXを支援する補助金・助成金

DXの推進には、システム導入や人材育成など、一定の初期コストが必要です。そのため、国や自治体では中小企業を中心に、DXを支援する補助金や助成金制度を多数設けています。

これらを上手に活用すれば、費用負担を抑えながらDXを加速させることができます。ここでは、代表的な制度と活用のポイントを紹介します。

より具体的な補助金は、「DX補助金・助成金【2025年】DX推進におすすめの制度一覧」の記事で紹介しています。

DX補助金とは?中小企業でも使える制度

DX補助金とは、企業がデジタル技術を導入し、業務効率化やビジネスモデル変革を図る際に、その費用の一部を国や自治体が支援する制度です。

特に中小企業では、導入コストの壁を下げる効果が大きく、DX推進の第一歩として活用されています。

主な支援内容には、次のようなものがあります。

- 業務システム・クラウドツールの導入費

- データ連携やAI活用のためのソフトウェア開発費

- 外部コンサルタント・専門家への委託費

これらの費用の一部(最大1/2〜2/3程度)が補助される場合が多く、申請のハードルも年々低くなっています。

IT導入補助金・事業再構築補助金との違い

よく比較される制度に、「IT導入補助金」や「事業再構築補助金」があります。

どちらもDXに関連する制度ですが、目的と対象が異なります。

- IT導入補助金:中小企業が業務効率化のためにITツールを導入する際の支援。

例)会計ソフト、顧客管理(CRM)、受発注システムなど。 - 事業再構築補助金:既存事業から新分野に進出するための支援。

例)新サービス開発や、リアル店舗からEC事業への転換など。

これらと比較して、DX補助金はより広い意味で「経営変革」を支援する制度です。単なるIT導入ではなく、ビジネスモデル全体の再設計を目的としたプロジェクトにも利用できます。

補助金を活用する際の注意点と成功のコツ

補助金は魅力的な制度ですが、申請や採択後の管理には注意が必要です。

特に、書類の不備や目的の不明確さで不採択になるケースも多いため、次のポイントを押さえておきましょう。

- 自社の課題を明確にする

└「なぜDXが必要なのか」「どんな課題を解決するのか」を具体的に示す。 - 導入効果を定量的に示す

└生産性向上率やコスト削減率など、数値で表せる成果を記載する。 - 補助対象の要件を正確に確認する

└制度によって対象となる経費や企業規模が異なるため、事前チェックが必須。

また、補助金の多くは「交付決定後に発注・支払いを行う」ルールになっています。スケジュールを誤ると補助金が受け取れなくなるため、申請前にスケジュール管理を徹底しましょう。

申請をスムーズに進めるための支援体制

補助金の申請には、専門的な知識が必要な場合もあります。そのため、経営コンサルタントやIT導入支援事業者と連携して進めるのがおすすめです。専門家のサポートを受けることで、書類作成の精度が上がり、採択率も高まります。制度をうまく活用し、資金面の不安を軽減しながら、デジタル変革を着実に進めていきましょう。

DXを内製化するメリットと課題

DXを進めるとき、「外部の会社に任せるか」「自分たちでやるか」で迷う企業は多いです。

最近では、社内で企画から運用までを自分たちで進める「内製化」を選ぶケースが増えています。そこで、なぜ内製化が注目されているのか、その良い面と難しい部分を紹介します。

自社でDXを進めると何が良いのか

DXを外部にすべて任せてしまうと、仕組みは整っても、自社にノウハウが残らないことがあります。外部に頼りきりだと、改善や修正をするたびに費用と時間がかかるのも現実です。

自社でDXを進めると、次のような良い点があります。

- スピードが上がる:意思決定が早くなり、必要なときにすぐ対応できる

- 知識がたまる:自分たちで仕組みを作ることで、経験が社内に残る

- コストを抑えやすい:外注費を減らし、必要な部分に予算を使える

たとえば、社内でデータ分析チームを立ち上げて、マーケティング施策を自分たちで実行する企業もあります。このように、自社で動ける力をつけておくと、DXを長く続けやすくなります。

DXの内製化に関する内容は、以下の記事で詳しく紹介しています。

なぜDX内製化が必要なのか?課題や企業の成功例と失敗事例や進め方

DXの内製化でぶつかりやすい問題

もちろん、すべてを自社でやるのは簡単ではありません。

多くの企業が次のような壁に直面します。

- 人材が足りない:エンジニアやデータ分析ができる人が社内にいない

- 時間の確保が難しい:普段の業務で忙しく、新しい取り組みまで手が回らない

- 技術に不安がある:どのシステムを選ぶべきか、どう運用すれば良いのかわからない

こうした問題を解消するには、いきなり全部を自社で抱え込まず、少しずつ自社でできる範囲を広げていくのが現実的です。

DX推進には外部のサポートをうまく取り入れる

完全に自社でやろうとせず、外部の専門家と協力しながら進める方法もあります。最初のうちは外部の支援を受けつつ、その過程で自社のメンバーが知識を身につけていくやり方です。

たとえば、次のような流れで進める企業も多くあります。

- はじめは外部のDX支援会社に相談し、基本の仕組みを一緒に作る

- 徐々に社内の担当者が運用や改善を引き継ぐ

- 成功した取り組みを他の部署にも広げていく

このように、外部と協力しながら少しずつ自社の力を育てていくことが、最も現実的で続けやすい進め方です。

DXを内製化することは、言い換えれば「自社で変化を起こせるようになる」ということです。最初から完璧を目指さず、外部の力を借りながら少しずつ進めていくことが大切です。

そうすれば、仕組みも人も、自然と成長していくはずです。

DXのこれからと企業が身につけるべきスキルとは?

DX(デジタルトランスフォーメーション)は、もう一部の企業だけの取り組みではありません。

AIやクラウド、データ分析などの技術が進化するなかで、企業が「学び続け、変化し続ける」ことが求められる時代になっています。ここでは、これからのDXの方向性と、それを支える新しい学びの形について紹介します。

生成AIが広げる新しい働き方

ChatGPTをはじめとする生成AIは、今やビジネスのさまざまな場面で使われています。

これまで時間のかかっていた文章作成やデータ整理、資料づくりなどを短時間でこなせるようになり、働き方そのものを変えつつあります。

たとえば、以下のような活用が広がっています。

- 営業資料や提案書のたたきをAIが作成

- 顧客対応のチャット応答をAIが支援

- 社内のQ&Aや報告書を自動でまとめる

これからは「AIをどう使うか」が、企業の成長スピードを決めるポイントになります。

クラウドとデータ活用が企業の中心になる

クラウド化の流れは今後さらに加速します。社内サーバーをやめてクラウド環境に移行することで、コスト削減だけでなく、どこからでも仕事ができる柔軟な働き方が可能になります。

また、データを活かした経営も欠かせません。勘や経験ではなく、実際の数値や分析結果をもとに判断することで、リスクを減らし、成果を上げやすくなります。

リスキリング(学び直し)が企業を変える

DXを進めるには、人の成長が欠かせません。AIやデータ分析など、新しい技術を学び直す「リスキリング」が注目されています。社内でデジタルスキルを育てることで、外部に頼らず、自分たちで業務を改善できるようになります。

多くの企業が、短時間で学べるeラーニングやオンライン研修を導入しています。大切なのは、特定の部署だけでなく、全員が学びに参加できる環境を整えることです。

DXを実現するための学びの環境「Aidemy Business」

こうした流れの中で、DXを長く続けていくために欠かせないのが「継続的に学べる仕組み」です。

法人向けAI/DX人材育成プラットフォームAidemy Businessは、そのための学習基盤を提供しています。

Aidemy Businessは、生成AI・機械学習・データ分析など、最新のデジタルスキルを学べるオンライン学習サービスであり、企業規模や目的に応じて柔軟に導入できます。

主な特徴は次のとおりです。

- 年間50本以上の新コースを継続的に追加

- 生成AI関連講座は3か月に1回以上アップデート

- 「デジタルスキル標準」準拠のリテラシー講座を用意

- 10分単位で学べる短尺レッスンも充実

- 実務経験のある講師による、現場で使える学び

小規模な導入から全社展開まで対応可能で、自社専用のカスタマイズ研修も行えます。

社員が自分のペースで学び、すぐに実務へ活かせる設計が特徴です。

これからのDX時代を生き抜く「学び続ける組織づくり」を、今から始めてみませんか。