企業が変化の激しい時代を生き抜くためには、単なるデジタル化ではなく、経営全体を見据えた「DX戦略」が欠かせません。しかし、「DXをどう進めるべきか」「何から始めればいいのか」と悩む企業も少なくありません。

この記事では、DX戦略の基本的な考え方から、戦略策定の流れ、経営戦略に役立つフレームワーク、実践的なロードマップ、業界別のDXの成功事例までをわかりやすく解説します。

目次

DX戦略とは?

DX戦略とは、デジタル技術を活用して企業の競争力を高めるために、DXをどのように進めるかを定めた経営上の方針・計画のことです。経営や事業のあり方を根本から変革し、企業価値を向上させることを目的としています。

経済産業省は、DXを「デジタル技術やツールを導入すること自体ではなく、データやデジタル技術を使って顧客目線で新たな価値を創出していくこと」と説明しています。

また、『DX白書2021』ではDXを「企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務や組織、企業文化までを変革し、競争上の優位性を確立すること」と示されています。

つまり、DXとは、単なるITツールの導入ではなく、経営全体をデジタル時代に適応させるための長期的な取り組みなのです。

出典:経済産業省

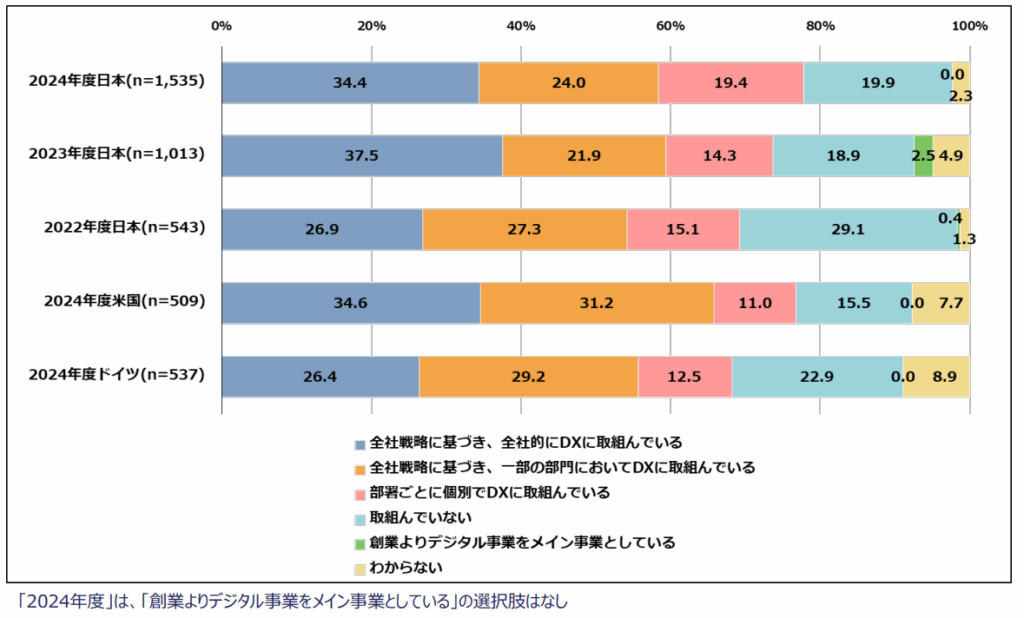

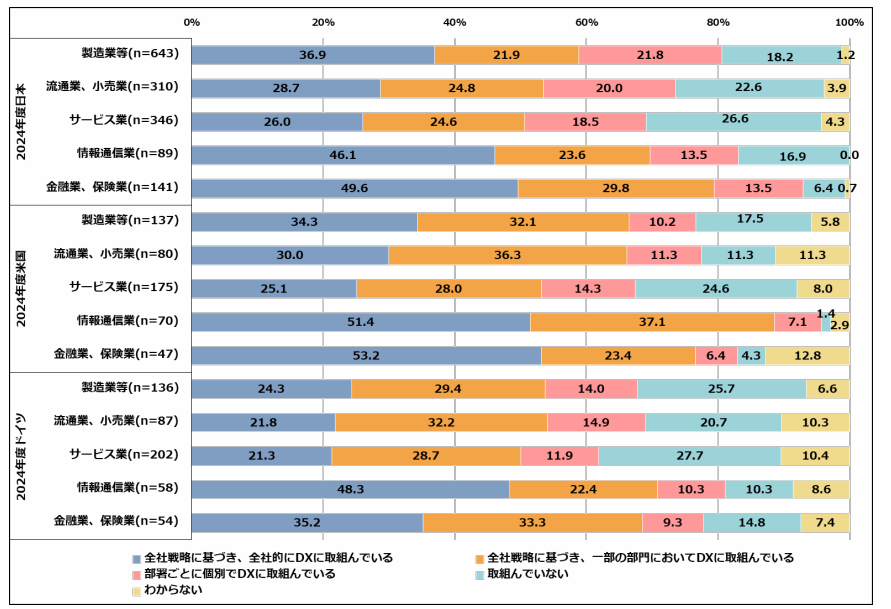

日本国内において、どのくらいの割合の企業がDXに取り組んでいるのか気になる方も多いのではないでしょうか。

実は、2025年6月26日に独立行政法人情報処理推進機構が公開している資料の「DX動向2025(データ集)」によると、日本国内におけるDXの取り組みは年々増加しており、2024年度時点では、34.4%が全体戦略に基づき、全社的にDXに取り組んでいます。

出典:IPA独立行政法人情報処理推進機構「DX動向2025(データ集)」

DX戦略の成功事例【業界別まとめ】

DX戦略は、業界によって重点を置く領域や課題が異なります。製造業では生産性の向上、医療ではデータ連携、建設業では現場管理の効率化など、それぞれの分野でデジタル技術の活用が進んでいます。

以下は、DX動向2025(データ集)で確認できる業種別でのDXの取り組み状況ですが、情報通信業が8割を超えているのに対し、サービス業は6〜7割程度にとどまっています。

出典:IPA独立行政法人情報処理推進機構「DX動向2025(データ集)」

今回は、主要な業界でのDX戦略の成功事例を紹介します。自社の状況に近い事例を参考にして、DXに取り組む参考材料としてみてはいかがでしょうか。

製造業

製造業では、長年の課題だった生産ラインの無駄や属人的な作業をDX化することで、可視化しています。

例えば、IoTで取得したデータをAIが解析し、設備の稼働状況や不良率をリアルタイムで把握する仕組みを導入する企業が増えています。

異常を早期に検知して故障を未然に防ぐ「予知保全」によって、生産効率と品質が大きく向上しています。

具体的な取り組みについては、製造業DXとは?背景や課題・企業の成功事例や取組むメリットで詳しく紹介しています。

建設業

建設業界では、現場作業の効率化と安全性の向上を目的にDXが進められています。

例えば、BIMやCIMを活用して設計データを一元管理し、クラウド上で関係者が同時に図面や工程を確認できる仕組みを導入する企業が増えています。

スマートフォンやタブレットによる現場情報の共有により、作業ミスの削減や再工事の防止にもつながっています。詳しくは、建設DXとは?建設業界でDXが進まない理由や課題と事例をご覧ください。

小売業

小売業では、データ分析を活用した顧客体験の最適化が進んでいます。

購買履歴や来店データをもとに需要を予測し、AIによる在庫管理や価格調整を行うことで、販売機会の最大化を実現しています。

また、オンラインとオフラインを統合したOMO戦略によって、顧客がどこからでもスムーズに商品を購入できる環境を整えています。

もっと詳しい事例については、小売りDXとは?小売業界でDXを進める必要と課題を参考にしてください。

農業

農業分野では、センサーやドローンなどのデジタル技術を使って、生産工程の最適化を進める動きが広がっています。気温や湿度、日照量などを自動で測定し、AIがデータを解析することで、最適な収穫時期や肥料量を判断できるようになっています。

これにより、経験に頼らない安定した収量とコスト削減の両立が実現しています。

取り組みの詳細は、農業DXとは?企業事例や課題で紹介しています。

医療業界

医療業界では、電子カルテやオンライン診療の導入によって、診療業務の効率化と情報共有の促進が進んでいます。患者データを安全に共有することで、診療の質を高めるとともに、医師やスタッフの業務負担も軽減されています。

さらに、2024年度から導入された「DX推進体制整備加算」によって、医療機関のデジタル化が一層加速しています。詳しくは、医療DXとは?推進体制整備加算や制度・仕組みをわかりやすく解説をご覧ください。

また、外部に依存せず、自社でDXを推進する「内製化」に取り組む企業も増えています。

内製化を進めることで、現場の課題をスピーディーに解決し、自社にノウハウを蓄積できるというメリットがあります。

また、社員のスキルが向上することで、継続的な改善や新しい価値創出にもつながります。

内製化を成功させるためのポイントは、なぜDX内製化が必要なのか?課題や企業の成功例と失敗事例や進め方で紹介しています。

DX戦略を策定するまでの流れ

DX戦略立案は、「思いつき」や「流行りのツール導入」ではうまくいきません。どんな企業でも、しっかりとした策定手順を踏むことで、現実的で成果につながる計画を立てることができます。

以下は、DX戦略を策定するまでの流れです。

- 現状の整理と課題把握

- DXビジョン・目標の設定

- 戦略策定(方向性と重点領域の決定)

- 実行計画とロードマップの作成

- 実行・検証・改善のサイクル構築

それぞれ、解説します。

①現状の整理と課題把握

まずは、今の自社がどんな状態にあるのかを整理しましょう。業務の流れ、使っているシステム、顧客との接点などを洗い出すことで、「どこに無駄があるのか」「どんなデータが活かせていないのか」が見えてきます。

この段階では、課題を“数値”や“事実”で把握することが大切です。現場の声も取り入れながら、経営層と現場が同じ課題意識を持つことが大切です。

②DXビジョン・目標の設定

現状が整理できたら、次は「どんな未来を目指すのか」を言葉にします。これは単なるスローガンではなく、会社全体が共通して目指すDXビジョンです。

たとえば「顧客体験をデータで高める」「業務時間を30%削減する」など、目標を定量的に設定すると、進捗が見えるようになります。経営陣がリーダーシップを持ってビジョンを示すことで、現場が「何のためにDXを進めるのか」を理解しやすくなります。

③戦略策定(方向性と重点領域の決定)

ビジョンを決めたら、そこに向けてどの領域に力を入れるかを明確にします。「業務の効率化」「顧客体験の改善」「新規事業の創出」など、会社によって重点は異なります。このとき重要なのは、「全部やろうとしない」ことです。限られたリソースの中で、最も効果が出やすい領域から取り組むのが大切です。

④実行計画とロードマップの作成

方向性が決まったら、次は具体的な行動計画を立てます。「誰が、いつまでに、何を行うのか」を明確にしたロードマップを作ることで、社内の共通認識が生まれ、プロジェクトが動きやすくなります。この際、すぐに効果が出る「短期施策」と、中長期的に効果を生む「基盤づくり(データ整備・組織強化)」をバランスよく組み合わせましょう。

⑤実行・検証・改善のサイクル構築

DXは一度やって終わりではなく、継続的に改善していく取り組みです。施策を実行したら、定期的にKPIを確認し、成果を評価しましょう。思ったような結果が出なかった場合も、それは“失敗”ではなく“学び”です。データをもとに仮説を立て直し、次の改善につなげることで、DX戦略はより現実的になります。

DX戦略を実行するには、DXを理解した人材の確保と育成が欠かせません。

DX人材とは?スキルマップや必要な資格を事例込みで徹底解説の記事もあわせて確認しておきましょう。

DX戦略に役立つフレームワーク

DX戦略を立てるときに、「何から考えたらいいのか分からない」という方は多いと思います。そんなときには、フレームワークがおすすめです。経済産業省の 「DXレポート2」 における 「DXフレームワーク」 は、一般的な経営フレームワークとは少し意味が異なります。

まずは、経済産業省が令和2年12月28日に「DXレポート2 中間取りまとめ」で紹介されている「DXフレームワーク」について紹介したのち、経営やマーケティングにもよく使われる17つのフレームワークをわかりやすく紹介します。

DXフレームワークとは?

経済産業省の「DXレポート2」によると、DXフレームワークとは、DXの取組領域と進化段階(デジタイゼーション→デジタライゼーション→デジタルトランスフォーメーション)を整理し、企業が自社のDXの現状を把握し、次に何をすべきかを明確にするための枠組みを指します。

このフレームワークを使うことで、企業は「どの領域のDXを、どの深さまで進めるのか」を視覚的に把握できます。単なるデジタル化ではなく、経営全体の変革を目指すうえでの“設計図”として位置づけられています。

DXフレームワークの基本構造

DXフレームワークは、企業のDXを次の3段階で整理しています。

- デジタイゼーション(Digitization):アナログ情報をデジタル化する段階(例:紙の書類を電子化)

- デジタライゼーション(Digitalization):業務プロセスをデジタル化し、効率化する段階(例:システム導入による自動化)

- デジタルトランスフォーメーション(Digital Transformation):全社的な業務やビジネスモデルを変革する段階(例:データを活用した新サービス開発)

出典:経済産業省

このように、DXは単にITを導入する取り組みではなく、「業務のデジタル化」から「経営の変革」へと発展していくプロセス全体を指します。DXフレームワークは、そのステップを体系的に整理し、企業が段階的にDXを進めるための基盤となります。

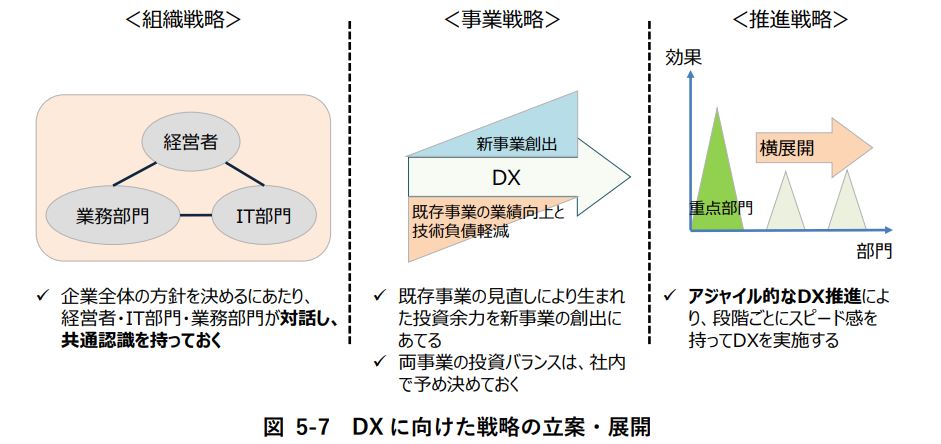

DX戦略立案における3つの柱

出典:経済産業省

DXを実現するためには、単にデジタル技術を導入するだけでなく、経営全体を俯瞰した3つの戦略が必要です。経済産業省はこれを 「組織戦略」「事業戦略」「推進戦略」 の3つに分類しています。

- 組織戦略

経営者・IT部門・業務部門が対話し、共通認識を持ってDXを進める体制を整えることです。

トップダウンだけでなく、現場との連携による“三位一体の推進”が求められます。 - 事業戦略

既存事業の効率化と新規事業の創出を両立させる「両利きの経営」を目指します。

既存事業の見直しで得た投資余力を、新たなデジタルビジネスに再投資することで競争力を高めます。 - 推進戦略

DXを全社で一度に進めるのではなく、まずは重点部門で小さく始め、成功事例を作ってから横展開します。

こうした「アジャイル的なDX推進」により、スピード感と柔軟性を両立できます。

これら3つの戦略が連動することで、企業は経営課題の解決と新しい価値創出の両立を実現できます。

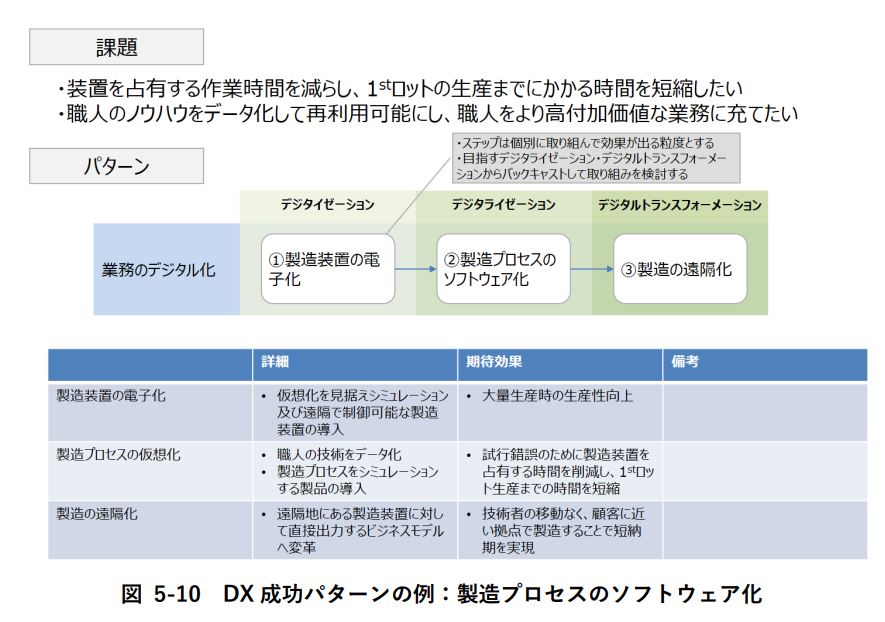

DX成功パターンとフレームワークの関係

出典:経済産業省

経済産業省では、DXの成功事例を整理し、業種別・段階別に“パターン化”しています。これにより企業は、自社のビジョンや目的に合った成功モデルを選び、具体的な戦略を立案することが可能になります。

たとえば製造業では、以下のように段階ごとの取り組みが整理されています。

- デジタイゼーション段階では「製造装置の電子化」

- デジタライゼーション段階では「製造プロセスのソフトウェア化」

- デジタルトランスフォーメーション段階では「製造の遠隔化」

DXフレームワークは企業が自社のDXをどの段階でどう推進すべきかを見える化するものであり、DX成功パターンはその実践例として活用されます。次に、一般的によく使われるフレームワークを紹介します。経営やマーケティングでもよく使われるのでぜひ参考にしてください。

DX戦略に役立つおすすめのフレームワーク17選

DX戦略の立案に便利なフレームワークを紹介します。今回紹介するフレームワークは、経営やマーケティングでもよく使われますので、覚えておきましょう。

以下は、状況別でのおすすめのフレームワークです。

| 状況 | おすすめのフレームワーク | 活用フェーズ | 目的 |

| 自社を客観的に把握したい | SWOT分析/3C分析 | 現状分析 | 自社の立ち位置とDXの課題を明確にする |

| 市場や環境を読みたい | PEST分析/5フォース分析 | 外部環境分析 | 政策・技術・市場変化を把握して機会を見つける |

| 顧客を理解したい | STP分析/4P分析 | 顧客戦略立案 | 顧客体験を最適化し、DX施策の方向性を決める |

| 強みを見つけたい | VRIO分析/7S分析 | 組織・資源分析 | DX推進に必要な経営資源や組織力を可視化する |

| 投資の方向を決めたい | PPM分析/ランチェスター戦略/ポーターの競争戦略 | 戦略立案 | DX施策ごとの優先順位や投資判断を行う |

| 成長の方向性を決めたい | アンゾフの成長マトリクス | 成長戦略策定 | DXによる新市場・新サービス展開の方向を決める |

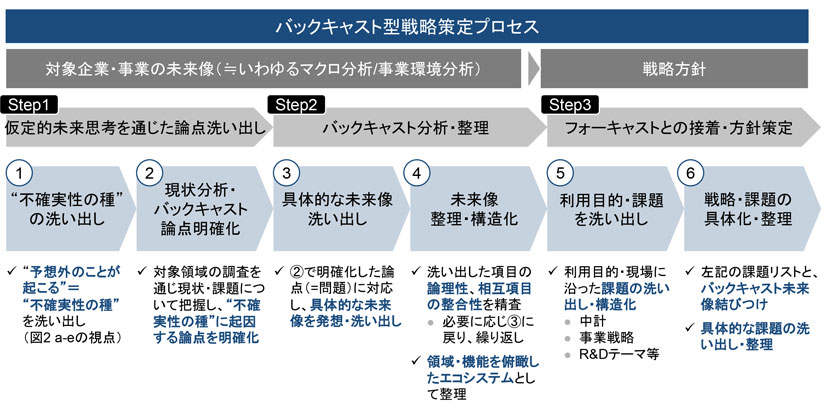

| 理想の未来から逆算して計画を立てたい | バックキャスト型戦略 | 戦略設計 | 未来のビジョンから逆算してDXロードマップを設計する |

| 課題を分解して整理したい | ロジックツリー | 課題分析 | DX実行の障壁やボトルネックを可視化する |

| 現場の業務を見える化したい | 業務フロー図 | 現状整理・業務改善 | DX前後のプロセスを比較して改善点を特定する |

| プロジェクトを計画的に進めたい | PERT図(パート図) | 実行管理 | DX施策の進行・依存関係を可視化して進行を管理する |

| 目標を具体的に設定したい | SMART | 目標設定・効果測定 | 定量的なDX目標(KPI・KGI)を設定し、成果を測る |

それぞれのフレームワークについて解説します。

バックキャスト型戦略(理想の未来から逆算してDXを進める)

バックキャスト型戦略とは、「あるべき未来」を起点にして、そこへ到達するために必要なステップを逆算して計画する手法です。

DXでは、「現状から積み上げて考える」よりも、「未来から逆算して今何をすべきか」を明確にする方が、ブレずに進めやすくなります。特に中長期のDXロードマップを描くときに有効な考え方です。

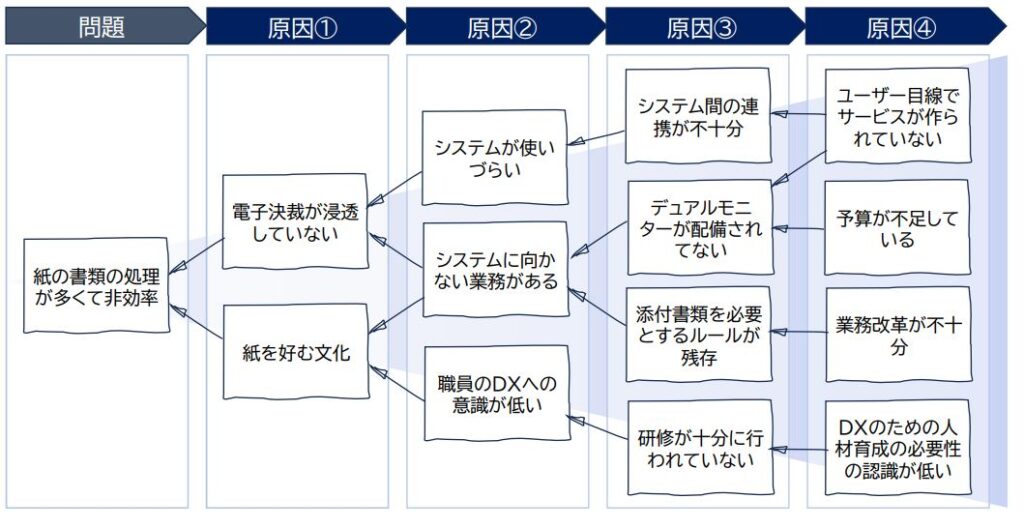

ロジックツリー(DX課題を分解して整理する)

ロジックツリーは、「なぜ」「何を」という要素をツリー構造で分解し、課題や原因を整理するフレームワークです。

出典:課題解決ツールボックス

DX戦略では、「なぜDXが進まないのか」「何を優先的に改善すべきか」を論理的に可視化するのに役立ちます。

たとえば、「業務が属人化している」という課題を「情報共有ができていない」「システムが古い」「教育体制がない」と枝分かれさせ、どの部分から取り組むべきかを見極められます。原因と対策を整理できるため、経営会議やDX推進チームでの意思統一にも向いています。

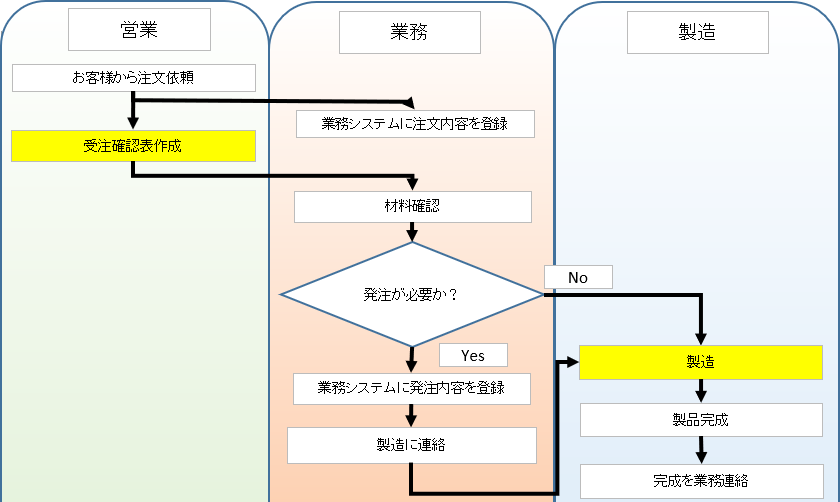

業務フロー図(業務の流れを見える化して改善点を特定)

業務フロー図は、作業の流れや情報の受け渡しを図式化したものです。DX戦略の初期段階で「現状の業務を見える化」することで、どこにムダやボトルネックがあるのかを把握できます。

出典:大阪産業創造館

DX推進の現場で最も実践的に使えるフレームワークのひとつです。

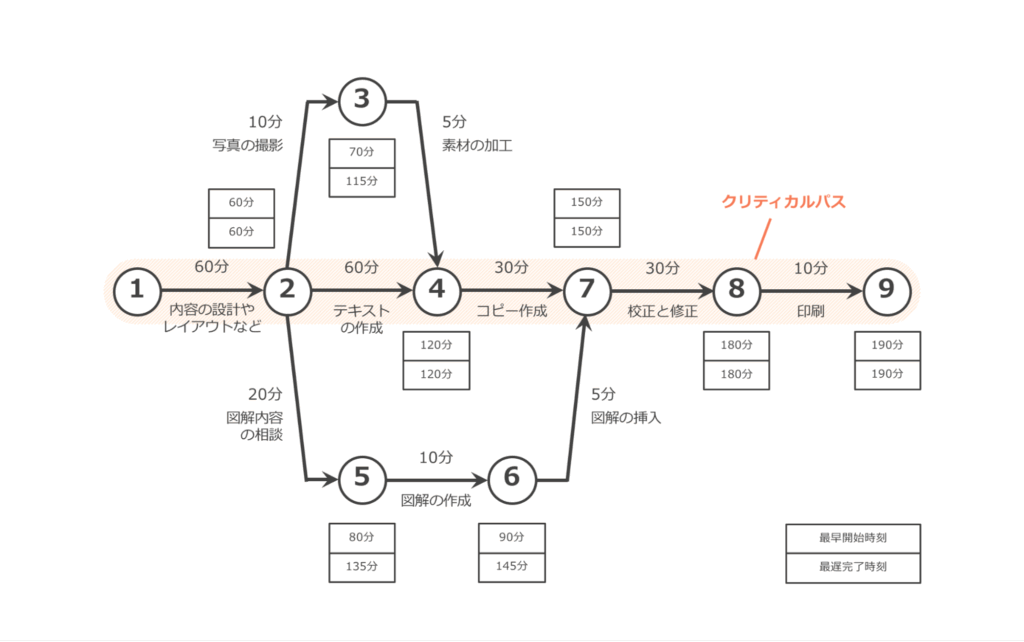

PERT(パート)図(DXプロジェクトを計画的に進める)

PERT図(Program Evaluation and Review Technique)は、プロジェクトの工程を「タスク」と「依存関係」で整理する手法です。

出典:探求.com

DXプロジェクトでは、複数の部署やシステムが関係するため、どの工程が先で、どのタスクが同時並行できるのかを整理するのに最適です。PERT図を使えば、DX施策のスケジュールやクリティカルパス(遅延すると全体に影響する工程)を明確にできます。ガントチャートよりも「全体構造の理解」に向いており、プロジェクトマネジメントに強いフレームワークです。

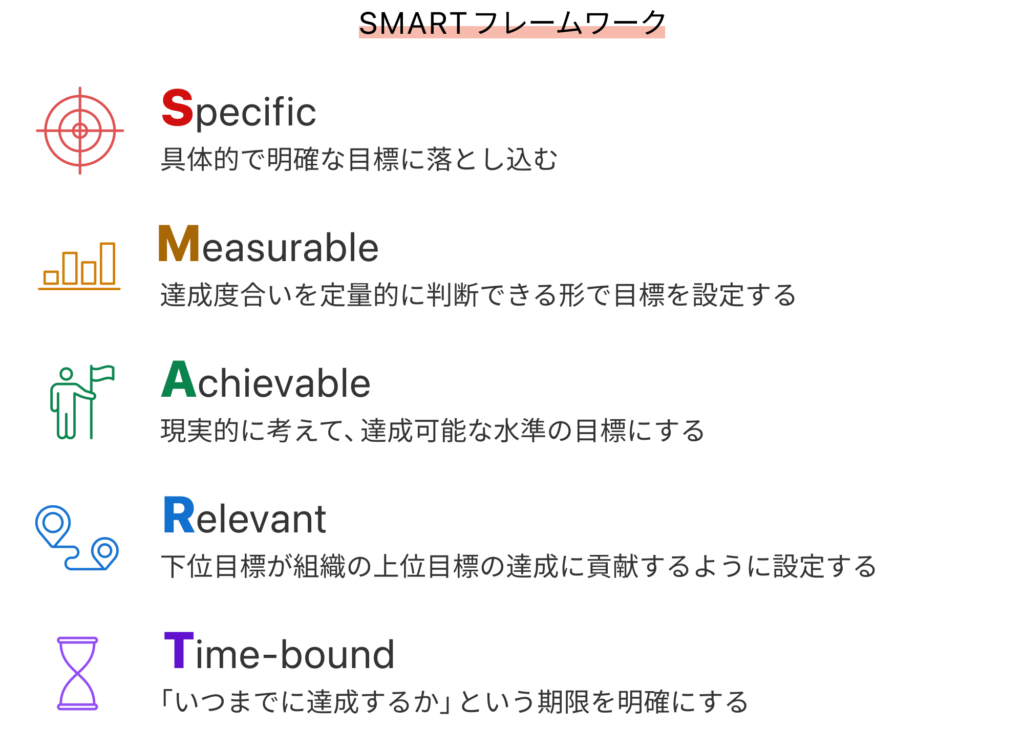

SMART(達成可能なDX目標を立てる)

出典:Relic

SMARTは、目標設定のフレームワークで、次の5つの要素の頭文字を取ったものです。

- S(Specific):具体的であること

- M(Measurable):測定可能であること

- A(Achievable):達成可能であること

- R(Relevant):経営目標と関連していること

- T(Time-bound):期限が設定されていること

DX戦略では、「データ活用を進める」「生産性を高める」といった曖昧な目標ではなく、「半年以内に業務時間を20%削減する」といった明確なKPI設定に活用できます。具体的なゴールを定めることで、全社で共有しやすく、成果を測りやすくなります。

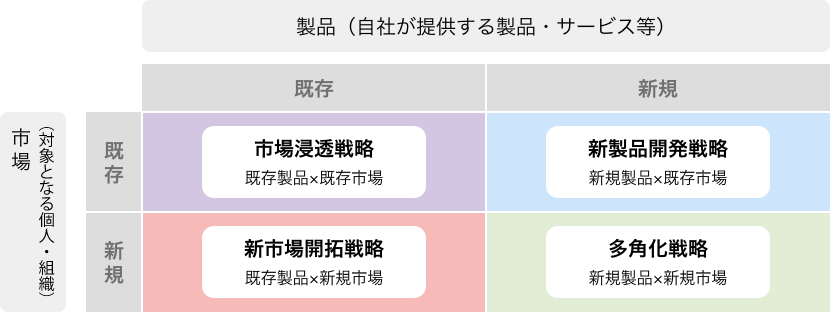

アンゾフの成長マトリクス(DXによる成長の方向性を決める)

出典:経済産業省 中小企業庁

アンゾフの成長マトリクスは、「既存・新市場」と「既存・新製品」の組み合わせで、企業の成長戦略を4つに分類するフレームワークです。

- 市場浸透(既存市場×既存製品)

- 新市場開拓(新市場×既存製品)

- 新製品開発(既存市場×新製品)

- 多角化(新市場×新製品)

DX戦略では、このマトリクスを用いて「どの方向でデジタル投資を行うか」を整理します。たとえば、既存製品をEC化するのは「市場浸透」、AIを活用した新サービスを開発するのは「新製品開発」にあたります。

企業の成長ステージに応じて、どの領域に注力すべきかを判断できるフレームワークです。

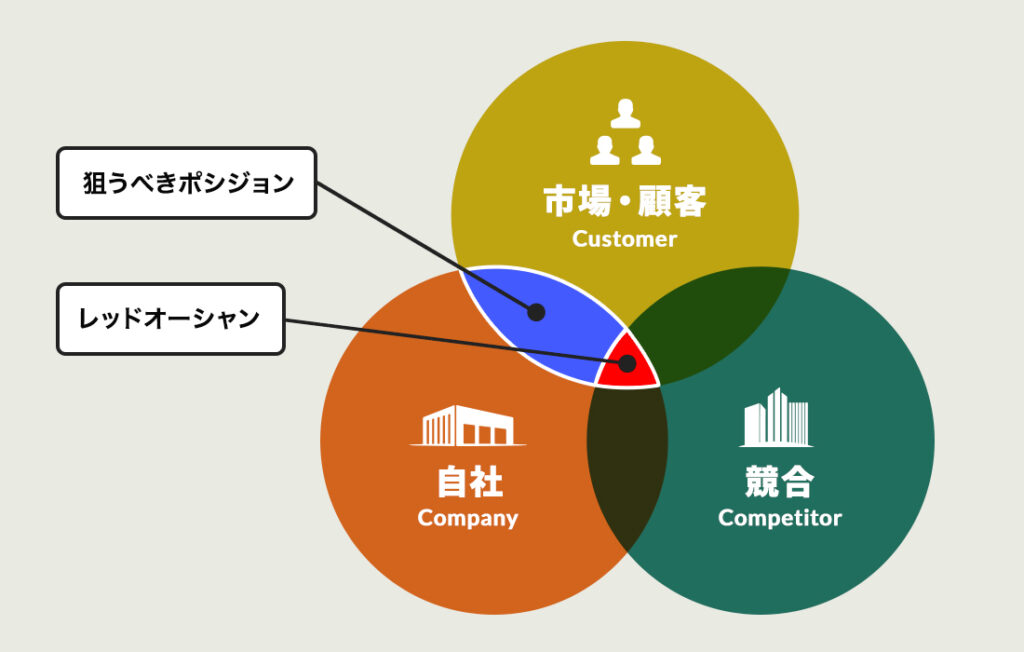

3C分析(市場・競合・自社の立ち位置を整理する)

3C分析は「顧客(Customer)」「競合(Competitor)」「自社(Company)」の3つを比較して考える方法です。

出典:LANWAY

DX戦略では、次のような視点で整理します。

- 顧客:どんな不便・不満を感じているか

- 競合:他社はどんなデジタル施策を行っているか

- 自社:どんな強み・データ・技術を持っているか

3Cを整理することで、「自社がどこをDXで強化すべきか」が明確になります。

SWOT分析(自社の“今”を正しく知る)

SWOT分析は、自社の状況を「強み」「弱み」「機会」「脅威」で分類する手法です。

DX戦略の出発点として最も基本的なフレームワークです。

- 強み:データ分析のノウハウ、既存顧客との関係性

- 弱み:古いシステム、デジタル人材の不足

- 機会:AI・クラウドの普及、業界のDX支援策

- 脅威:新興企業の台頭、価格競争の激化

内部要因と外部要因をセットで整理すると、次のアクションが決めやすくなります。

PEST分析(外部環境の変化をつかむ)

PEST分析は、「政治(Politics)」「経済(Economy)」「社会(Society)」「技術(Technology)」の4つから環境を分析します。

DXでは、外部の変化を先読みしてチャンスをつかむために使います。

- 政治:DX補助金や国のデジタル政策

- 経済:人件費の高騰、円安などの影響

- 社会:消費者のデジタルシフト、働き方改革

- 技術:AI・IoT・生成AIなど新技術の登場

「何が外部の変化を起こしているのか」を理解すると、次に打つべきDX施策が見えてきます。

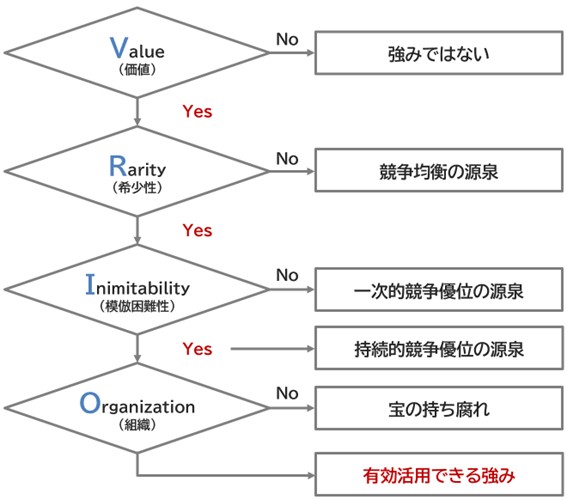

VRIO分析(競争優位を生む“資産”を見つける)

VRIO分析は、「価値・希少性・模倣困難性・組織体制」の4つで自社の強みを見極める方法です。

出典:大和総研

DXでは、自社が持つデータや人材などの“資産”を評価します。

- 価値:その資産が価値を生むか

- 希少性:他社にない独自性があるか

- 模倣困難性:真似されにくい仕組みか

- 組織体制:活用できる組織になっているか

自社の「隠れた強み」をDXの軸にするための分析です。

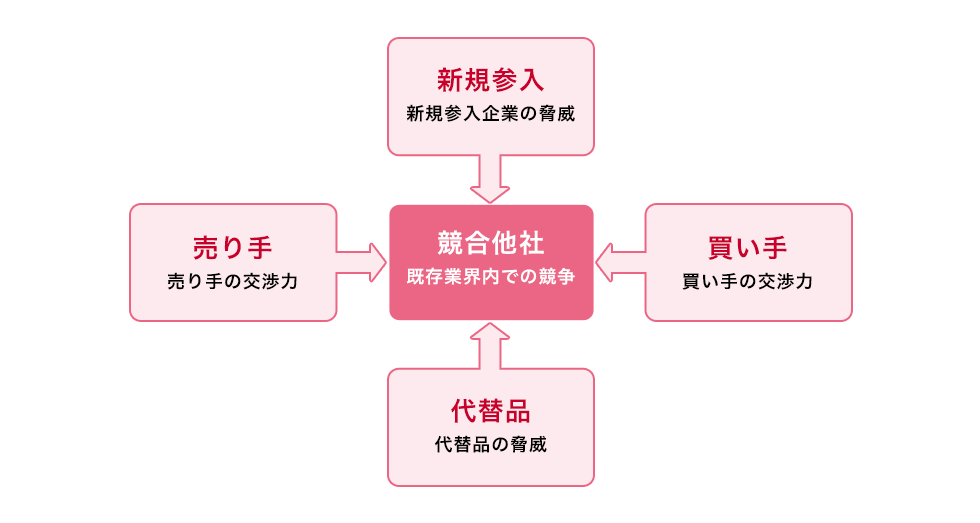

5フォース分析(業界の構造を読み解く)

ポーターの5フォース分析は、業界全体を5つの力で分析する方法です。

- 既存の競合企業

- 新規参入の脅威

- 代替製品の存在

- 顧客(買い手)の交渉力

- 仕入れ先(売り手)の交渉力

この分析を使うと、「どこで戦えば勝てるのか」が見えてきます。DXでは、新しいサービスや技術で業界構造をどう変えられるかを考える視点として有効です。

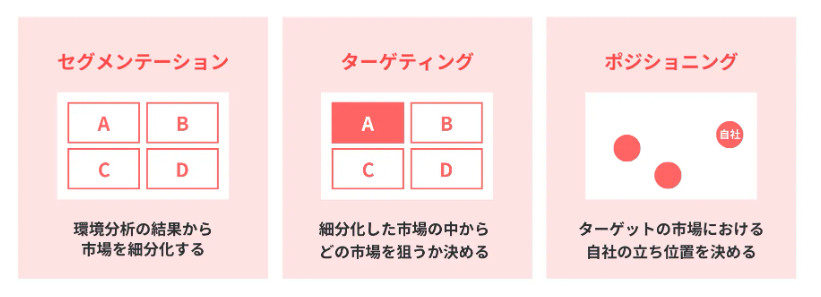

STP分析(狙う顧客と立ち位置を決める)

STP分析は、「市場を分ける(Segmentation)」「狙う(Targeting)」「立ち位置を決める(Positioning)」の3ステップです。

出典:BowNow

- Segmentation:顧客層をデータで細分化

- Targeting:最も価値を届けたい層を選定

- Positioning:その層にどう認識してもらうかを設計

DX戦略では、「どの顧客体験をどう変えるか」を決める基礎になります。

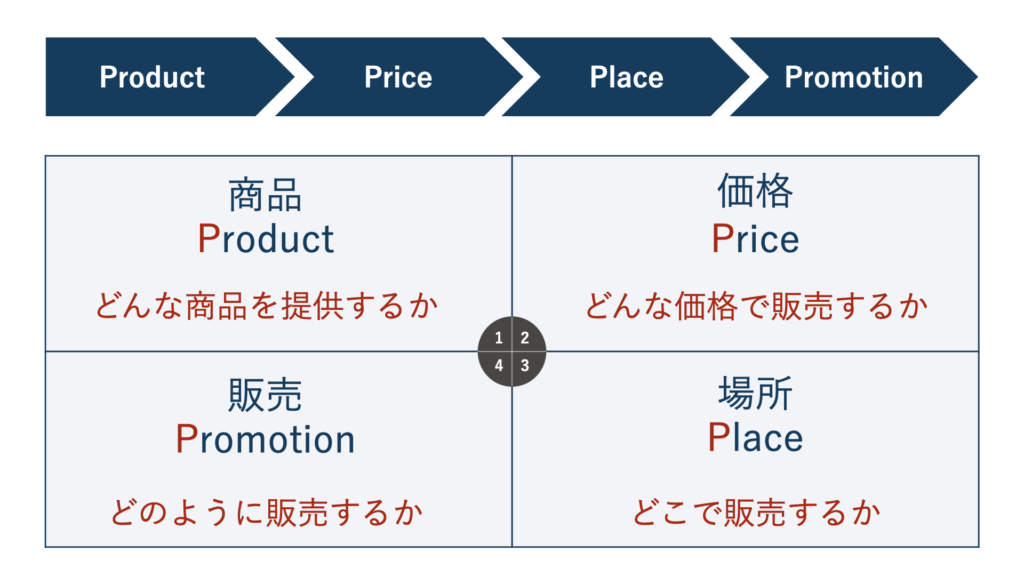

4P分析(サービスをどう提供するかを整理)

4P分析は「Product(商品)」「Price(価格)」「Place(流通)」「Promotion(宣伝)」を軸に戦略を考える方法です。

出典:株式会社カラパオ

- Product:どんなサービスや体験を作るか

- Price:価格モデルはどうするか(例:サブスク型など)

- Place:どのチャネルで提供するか(店舗・オンライン)

- Promotion:どう認知してもらうか(SNS・広告など)

DXでは、顧客接点や販売チャネルをデジタル前提で再設計します。

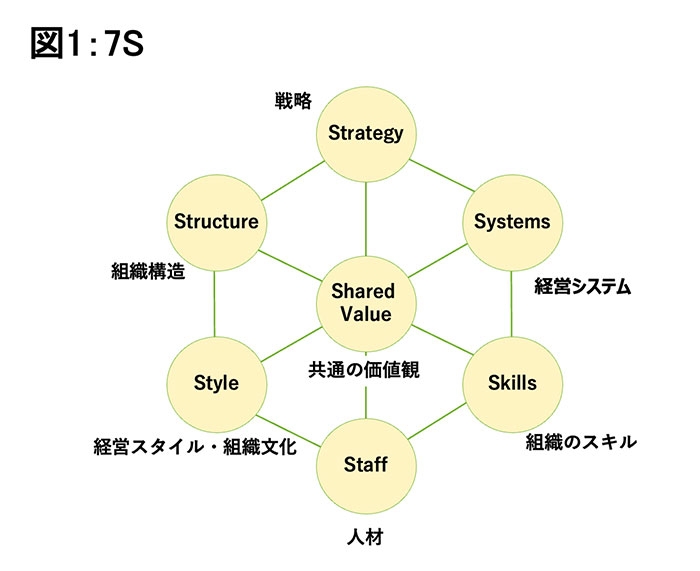

7S分析(組織の中のズレを確認する)

7S分析は、マッキンゼーが提唱した組織診断の手法です。DXがうまく進まないとき、原因を見つけるのに役立ちます。

出典:日経ビジネス

- Strategy(戦略):明確な方針があるか

- Structure(組織構造):部門間の連携が取れているか

- Systems(仕組み):データやITの運用体制

- SharedValue(価値観):DXを重視する文化があるか

- Style(経営スタイル):現場の自由度や意思決定の速さ

- Staff(人材):必要なスキルや人数が足りているか

- Skill(能力):デジタルに関する知識・スキルレベル

これらを整理することで、「戦略はあるのに現場が動かない」状態を防げます。

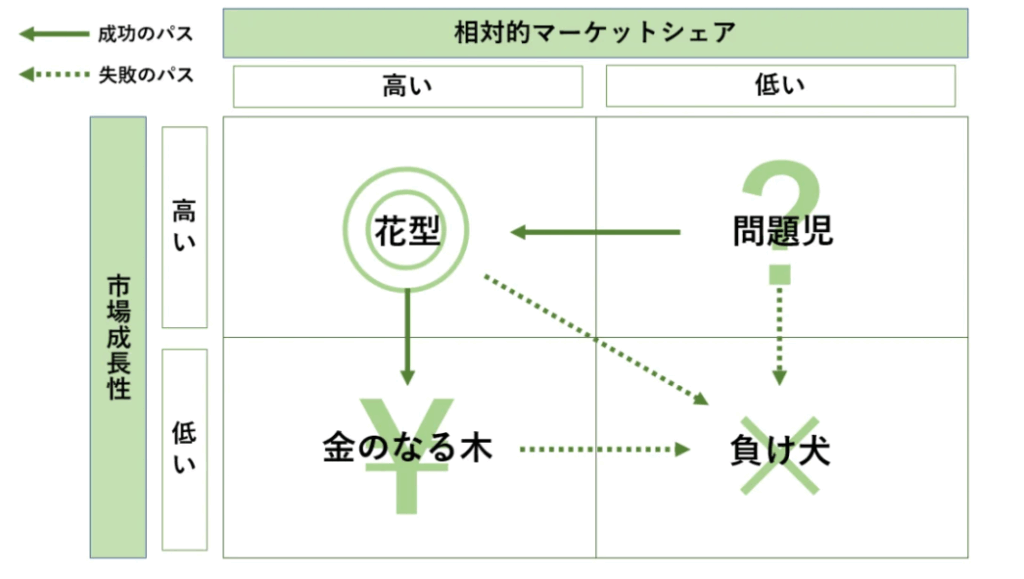

PPM分析(投資する優先順位を決める)

PPM分析は、事業を「成長率」と「市場シェア」で分類して、どの事業にリソースを集中すべきかを判断します。

出典:KUROCO株式会社

- 成長率が高くシェアも高い:重点投資すべき領域

- 成長率が高くシェアが低い:将来性あり(要育成)

- 成長率が低くシェアが高い:安定収益(維持)

- 成長率が低くシェアも低い:撤退検討

PPM分析は、DX投資の優先順位を決めるときに役立つフレームワークです。

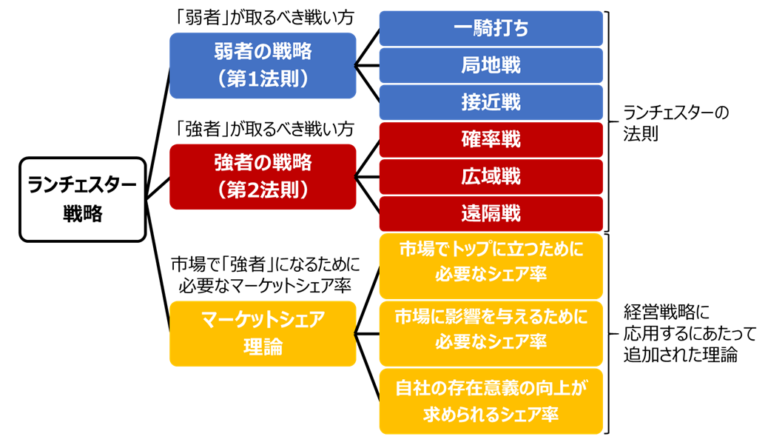

ランチェスター戦略(勝てる市場を見つける)

ランチェスター戦略は、「強者には総合力で、弱者は一点集中で勝つ」という考え方です。

出典:ビジョン税理士法人

- 大手が全国展開するなら、地域特化で勝負

- 大企業が汎用サービスを提供するなら、特定業界に特化する

DXでも、“自社らしい戦い方”を見つけるための考え方として有効です。

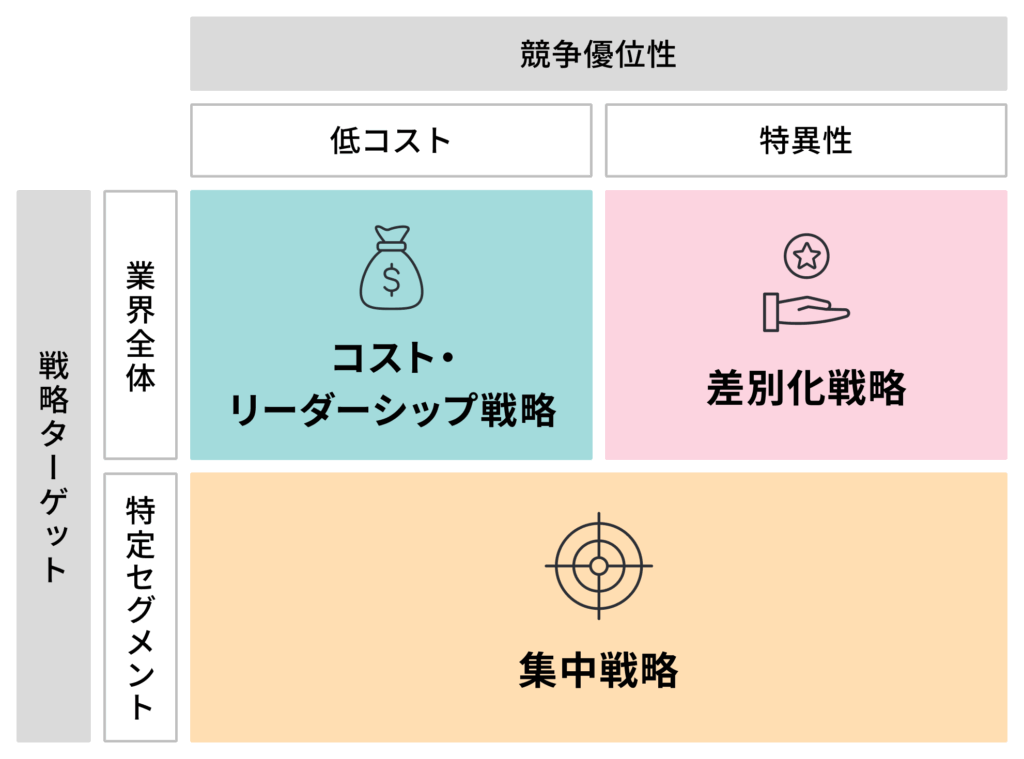

ポーターの基本戦略(自社の型を決める)

ポーターの3つの基本戦略は、DXでもそのまま使えます。

出典:Relic

- コストリーダーシップ:AI・自動化で低コストを実現

- 差別化戦略:データやUXで独自の価値を出す

- 集中戦略:特定分野や地域に特化して勝負する

DX戦略の方向性を決める「軸」として活用できます。

以上のようなフレームワークを組み合わせることで、“感覚”ではなく“根拠”のあるDX戦略を立てられるようになります。戦略を作るだけでなく、社員が考え・実行できるようになるためには教育体制も重要です。

DX人材の育成については、「DX人材育成の事例や課題は?プログラムとロードマップの作り方」の記事が参考になります。

DX戦略ロードマップ

DX戦略を立てたあとに必要なのが、「実際にどう進めていくか」を整理したロードマップ(計画表)です。ロードマップを作ることで、社内の認識をそろえ、DXの取り組みを止めずに継続できます。

ここでは、ロードマップを作成するときに押さえておきたい考え方と手順を、具体的に紹介します。

短期・中期・長期の3段階で整理する

DXの効果はすぐには出ません。だからこそ、段階ごとにゴールを設定することが大切です。

一気に大改革を目指すより、着実にステップアップする方が成果が出やすくなります。

- 短期(0〜1年):基盤を整える時期→データを整理し、現場の課題を洗い出し、試験的なDXプロジェクトを動かす

- 中期(1〜3年):仕組みを広げる時期→効果があった取り組みを他部署にも展開し、業務の標準化や自動化を進める

- 長期(3〜5年):ビジネスを変革する時期→デジタルを前提とした新しい事業や組織文化をつくり、競争優位を確立する

この3段階で計画を立てると、「いまどこに力を入れるべきか」が分かりやすくなります。

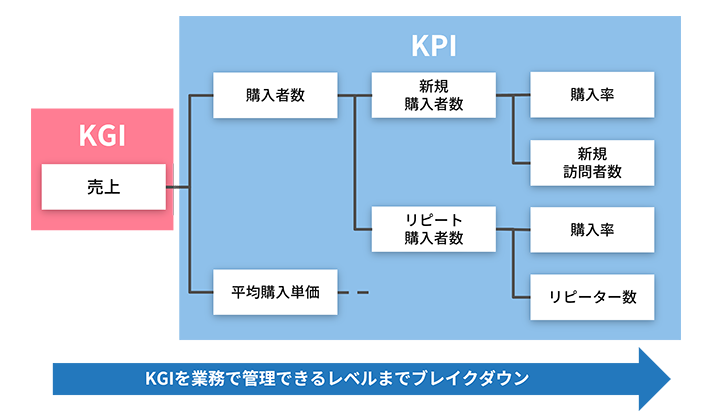

ゴールとKPIをセットで設定する

DXロードマップでは、最終的なゴール(KGI)と、進捗を測るKPIを明確にします。

どちらも数字で示すことで、チーム全体が同じ目線で動けるようになります。

出典:Repro

- KGI(最終目標):DXによって実現したい成果を数値で表す

例)営業利益を20%向上、顧客満足度を90点に引き上げる - KPI(中間目標):KGIに向けて進捗を確認するための指標

例)オンライン商談比率を50%に、見積作成時間を30%短縮する

KPIを設定することで、「どの施策がどれだけ成果につながっているか」を判断できるようになります。

早期に成果を出せる取り組みを含める

DXはどうしても中長期の計画になりやすいため、途中で社内の熱が冷めてしまうこともあります。そのため、すぐに効果が見える取り組みを初期に入れておくのがポイントです。

- RPAを使った定型業務の自動化

- 社内申請のペーパーレス化

- 顧客アンケートのオンライン化

- 社内ポータルの整備による情報共有

こうした小さな成功を積み重ねることで、DX推進への信頼が社内に生まれます。最初の1年で「やって良かった」と感じる体験を作ることが、次の投資につながります。

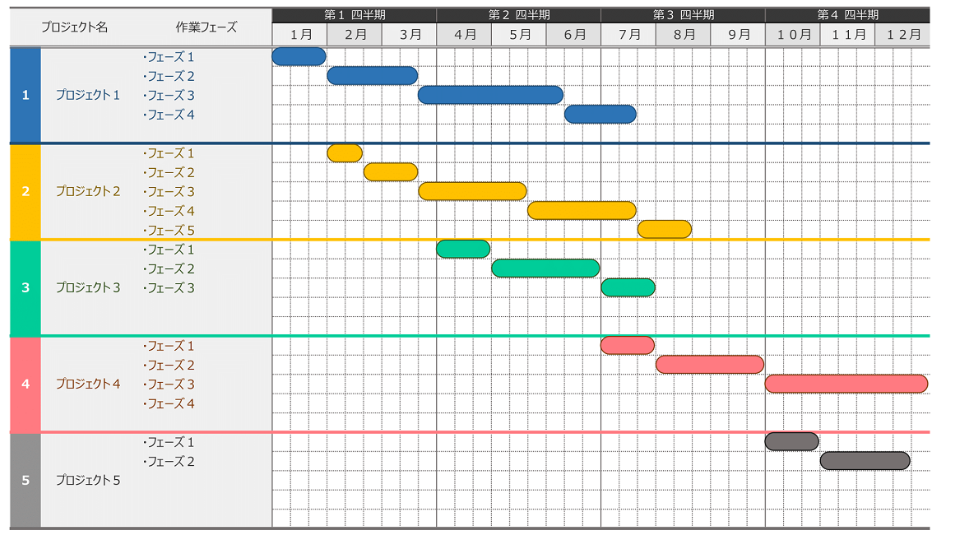

実行スケジュールを見える化する

ロードマップは作って終わりではなく、誰が・いつまでに・何をやるかを見える化しましょう。

紙やスライドではなく、ガントチャートや共有ツールを使うと実務で役立ちます。

出典:プラスブログ

- 各プロジェクトの開始時期と完了時期を明記する

- 担当者や責任者を設定し、進捗状況を共有する

- 他の施策との優先度や依存関係を整理する

- 経営会議やチームMTGで定期的に確認する

「見える計画」にしておくことで、計画倒れを防ぎ、スピード感を持って進められます。

定期的に見直し、常に最新の状態に保つ

DXは変化が速く、1年前の計画がすぐに古くなることもあります。そのため、定期的にロードマップを更新する仕組みが必要です。

- 半年に一度、KPIの達成率をレビューする

- 想定外の課題が出たら、優先順位を見直す

- 技術や市場の変化に合わせて施策を入れ替える

- 成功例や失敗例を社内で共有し、改善に活かす

「変化に合わせて変えられるロードマップ」が、成功するにあたって大切な要素の1つです。

DXロードマップ作成のチェックリスト

| チェック項目 | 内容 |

| ビジョンと目的が明確か | 会社としてDXで何を実現したいのかを全員が理解しているか |

| 段階的な目標設定になっているか | 短期・中期・長期の流れが整理されているか |

| KPIが具体的に設定されているか | 成果を数字で確認できるようになっているか |

| クイックウィンが含まれているか | 早期に成功体験を作る施策があるか |

| 定期的な見直し体制があるか | 計画を柔軟に更新できる仕組みがあるか |

DXロードマップは、戦略を「現場で実行できる形」に落とし込むために大切です。ゴールと道筋を明確にすることで、部署ごとの取り組みがバラバラにならず、全社が同じ方向に向かって動けるようになるでしょう。

DX戦略が企業経営において重要な理由

デジタル化が急速に進む今、企業が成長を続けるためには、明確な方向性を持った「DX戦略」を策定することが欠かせません。単に新しい技術を導入するだけでは、継続的な競争力の強化にはつながらないからです。

DXの目的や目指す価値を経営として定めることで、組織全体が同じ方向を向き、変化に強い体制を築けます。

ここでは、DX戦略が企業経営において重要とされる3つの理由を解説します。

経営リスクの軽減とレガシーシステムからの脱却

多くの企業では、長年利用してきたシステムが業務の中心を担っています。

しかし、それらの仕組みは新しい技術やサービスに対応しづらく、変化のスピードについていけない原因となっています。DX戦略を持つことで、こうしたレガシーシステムを段階的に刷新し、将来を見据えた柔軟な基盤へ移行する道筋を描けます。

これは「攻めのIT投資」であると同時に、経営リスクを抑える“守りの経営戦略”でもあります。

新たな価値創出とデータドリブン経営の実現

これまでの経営では、経験や勘に頼る判断が多く見られました。

一方で、データを活用すれば顧客の動向や市場の変化を正確に把握し、根拠のある意思決定が可能になります。

DX戦略は、こうしたデータ活用を前提とした経営スタイルへの転換を促す指針です。

データをもとに新しい商品やサービスを生み出す仕組みを整えることで、顧客満足度の向上と収益の安定化を同時に実現できます。

競争優位の確立と柔軟な組織づくり

市場環境が急激に変化するなかで、スピーディーに対応できる組織体制を整えることが求められています。

DX戦略を明確にしておくことで、変化への対応方針が社内で共有され、意思決定や施策の実行がスムーズになります。経営層と現場が共通の方向性を持つことで、迅速な判断と実行力を兼ね備えた柔軟な組織を築けます。その結果、変化をチャンスに変える持続的な競争優位を確立できるのです。

このように、DX戦略は単なるIT導入の計画ではなく、企業が変化の時代を生き抜くための「経営基盤」として機能します。長期的な視点でデジタル活用を進め、変化を成長へとつなげるために、DX戦略をしっかりと整備しておくことが重要です。

DX戦略のよくある失敗と回避策

DXはうまく進めば企業の競争力を大きく高めますが、実際には途中で止まったり、期待した成果が出なかったりするケースも少なくありません。ここでは、DX戦略における代表的な失敗パターンと、それを防ぐための実践的な回避策を紹介します。

PoC(試行)で止まってしまう

多くの企業で見られるのが、「PoC(概念実証)」で満足してしまうケースです。

小規模な実証実験で成果を確認できても、そこから全社展開に進まないことが問題になります。

- 成功の定義が曖昧で、評価基準が共有されていない

- PoCの目的が「実験」になっており、事業化の視点が欠けている

- 部門単位で実施され、横展開の仕組みがない

このような事態を防ぐには、最初から「スケールを前提とした設計」を行うことが重要です。

全社展開の条件や責任者を明確にし、PoCを次のステップにどうつなげるかを計画段階から決めておきましょう。

IT部門だけで進めてしまう

DXを「ITの問題」として捉えると、現場や経営層との温度差が生まれます。

システム導入が目的化し、現場の課題解決や業務改善に結びつかないパターンです。

- IT部門が中心で、現場の意見が反映されていない

- 経営層のコミットメントが弱く、全社方針になっていない

- 「導入したら終わり」という雰囲気が残っている

この問題を防ぐには、「プロダクトオーナー(現場責任者)」を明確にし、経営層・現場・ITが三位一体で動く体制をつくることが必要です。DXは“技術プロジェクト”ではなく、“事業変革プロジェクト”として推進しましょう。

データが活用されないまま終わる

データを集めても、使われなければ意味がありません。

DXの本質は「データをもとに意思決定する文化」をつくることにあります。

- 部署ごとにデータが分断されており、横断的に分析できない

- データの定義や品質ルールが統一されていない

- 使いやすい可視化ツールが整備されていない

対策としては、まず「データカタログ」を整備し、どんなデータがどこにあるかを見える化します。

同時に、データの定義・権限・管理ルールを整理し、誰でも安心して使える環境を整えることが大切です。

ベンダー依存による柔軟性の欠如

外部ベンダーにすべてを任せきりにすると、自社にノウハウが残りません。

結果として、システムの変更や新技術への対応が遅れやすくなります。

- 特定のベンダーにロックインされている

- システム構成が複雑で、社内で把握できていない

- 新しいツール導入に時間とコストがかかる

このような問題を避けるために、アーキテクチャを「疎結合」に設計することが重要です。

一部を内製化しながら、社内にDXを運営できるスキルを蓄積していくことが、長期的な安定につながります。

一過性のプロジェクトで終わる

DXが単発のプロジェクトで終わると、継続的な効果が得られません。

特に「補助金を使った一回限りの取り組み」で終わってしまうケースは要注意です。

- 予算が単年度で終了し、次年度に活動が続かない

- 評価や改善の仕組みがなく、成果が蓄積されない

- DX人材が異動・退職でいなくなり、ノウハウが失われる

これを防ぐには、四半期や年度ごとのレビューを行い、KPIに基づいて進捗を評価する仕組みを組み込むことです。「改善を続ける仕組み」を最初から設計することが、DXを文化として根づかせるポイントです。

以下は、失敗を防ぐためのまとめです。

| 失敗パターン | 回避策 |

| PoCで止まる | 全社展開を前提に計画し、成功基準を明確にする |

| IT部門任せになる | 現場責任者を立て、経営層を巻き込んだ体制を作る |

| データが活用されない | 定義・品質・権限を整理し、データ活用環境を整える |

| ベンダー依存 | 内製化と疎結合アーキテクチャで柔軟性を確保する |

| 一過性で終わる | 定期的な評価と改善サイクルを制度として組み込む |

DXを成功させるためには、「一度きりのプロジェクト」ではなく、「変化し続ける仕組み」をつくることが重要です。

失敗を恐れるのではなく、改善を前提に動かすことで、DXは確実に企業文化として定着していきます。そして、DXを失敗させないためには、社員教育や意識改革が不可欠です。

DX研修でおすすめのeラーニングとは?【事例・感想付き】の記事では、法人向けのDX研修におすすめしたい「Aidemy Business」を紹介しています。

DX戦略に関するよくある質問(FAQ)

DX戦略を検討している企業の皆さんは、「何から始めればよいのか」「どのように進めれば失敗しないのか」といった質問をお抱えではないでしょうか。

ここでは、DX推進の現場でよくある疑問とその答えをまとめました。自社の取り組みを進める際の参考にしてください。

DXとIT化とデジタル化の違いは何ですか?

IT化は、紙の業務をExcelやシステムに置き換えて作業を効率化することであり、デジタル化は、顧客情報や販売データなどを電子化し、共有や分析をしやすくする取り組みです。

一方、DXはその先にある段階で、データやAIを活用してビジネスモデルや働き方そのものを変革することを目的としています。

DX人材が社内にいない場合はどうすればいいですか?

最初から社内だけで完結させる必要はありません。

外部パートナーを活用しながら、同時に社内の知識を蓄積する形が現実的です。

- DXコンサルティング会社やSIerに設計を支援してもらう

- 外部講師による社員向けDX研修・リスキリングを実施

- 内製チームを少しずつ育て、依存度を下げていく

重要なのは、「外部任せにしない」姿勢です。実行を通じて学び、ノウハウを社内に残す仕組みを作りましょう。

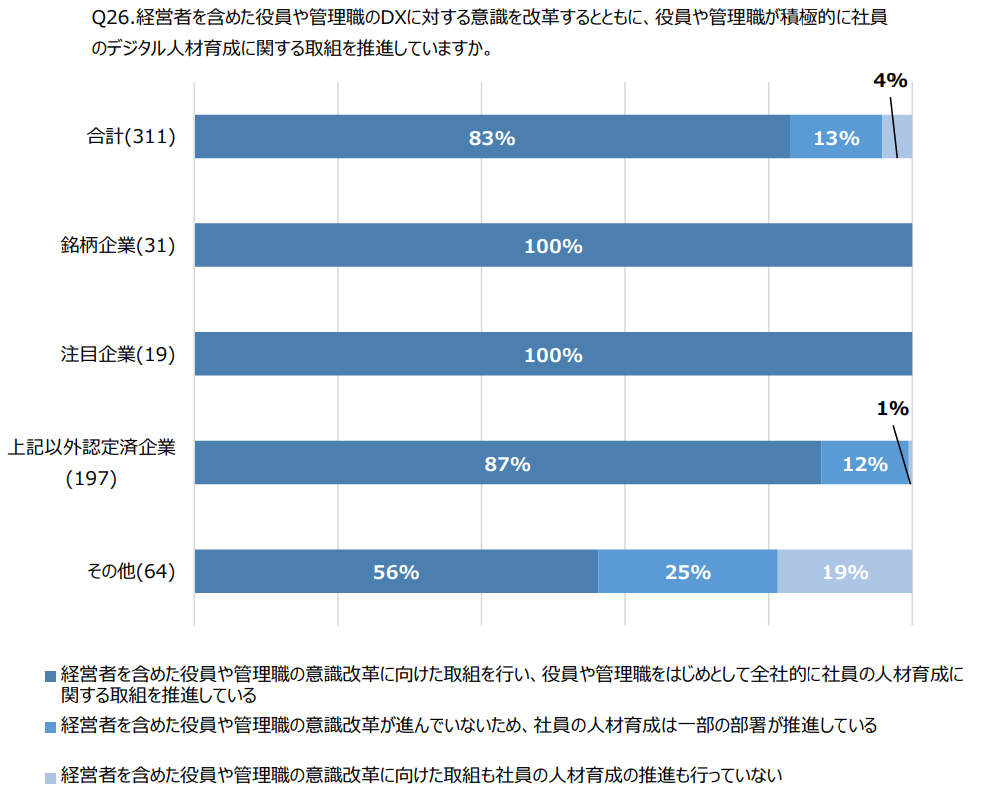

以下のように、DX銘柄企業では、デジタル人材育成に関する取り組みが100%で実施されています。

出典:経済産業省「デジタルトランスフォーメーション調査2025の分析」

DXの成果をどのように測定すればよいですか?

DXの成果は「KPI(数値)+定性的な変化」の両面で測定します。

- 数値面:コスト削減率、顧客満足度、受注率、生産性など

- 定性面:従業員の業務満足度、意思決定スピード、顧客からの評価

定期的にKPIをレビューし、達成できなかった場合は原因を明確にして改善します。「数字で見える進捗」と「人が実感する変化」をセットで確認することが重要です。

DX戦略を社内に浸透させるにはどうすればいいですか?

DXを経営テーマとして位置づけ、全社員が関わる仕組みをつくることが大切です。

- 経営トップが自らメッセージを発信する

- 成功事例を社内で共有し、学びを広げる

- DX推進を評価制度や目標管理に組み込む

現場が「自分ごと」として動ける環境を整えることが、継続的な推進につながります。

DX戦略の立案にあたって、どのような補助金や助成金がありますか?

経済産業省や地方自治体では、DX推進を支援する補助金・助成制度が多数あります。

- IT導入補助金(中小企業向けのシステム導入支援)

- ものづくり補助金(生産性向上や自動化の設備投資支援)

- DX推進支援補助金(デジタル戦略設計・実装支援)

補助金・助成金を活用してDXを進めたい場合は、DX補助金・助成金【2025年】DX推進におすすめの制度一覧を確認しましょう。

DX戦略が必要とされる背景はなんですか?

技術革新や市場変化のスピードがかつてないほど速くなり、少子高齢化による人手不足、グローバル競争の激化、そして顧客ニーズの多様化など、経営を取り巻く環境は大きく変化しています。

こうした中で、デジタル技術を活用して業務の効率化や新しいビジネスモデルを生み出すことが不可欠となり、その方向性を定める「DX戦略」の必要性が高まっています。

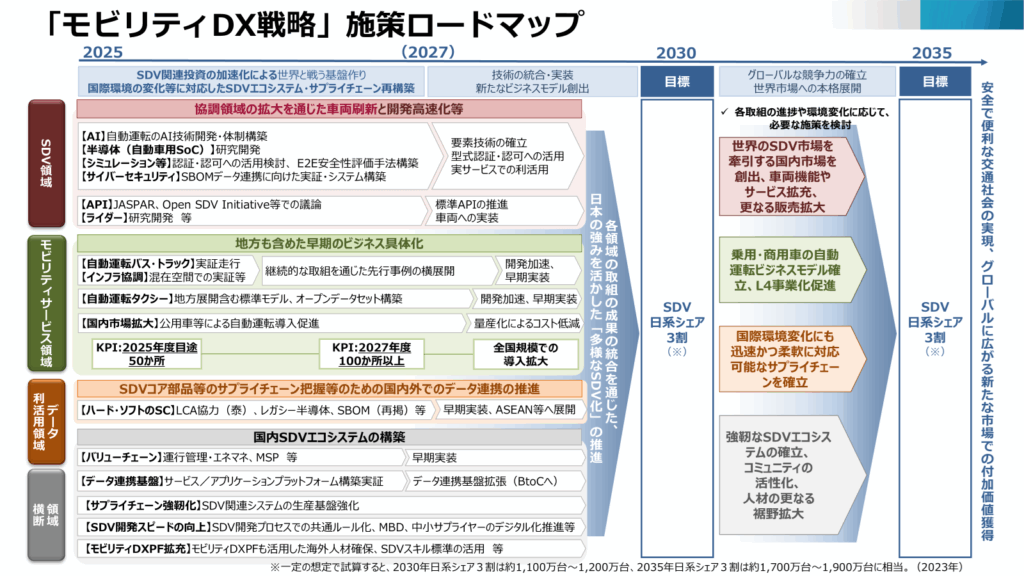

モビリティDX戦略とは何ですか?

モビリティDX戦略とは、日本の自動車産業がAIやデータなどのデジタル技術を活用して、国際競争力を高めるための国の方針です。経済産業省と国土交通省が共同で策定しており、自動運転の実現やソフトウェア定義型車両(SDV)の開発、人材育成、国内生産体制の強化などを進めています。

簡単に言うと、「デジタル技術で日本のモビリティ産業を進化させるための国家レベルの戦略」です。

出典:経済産業省「「モビリティDX戦略」をアップデートしました」

DX戦略を成功に導く“実践型”学習プラットフォーム「AidemyBusiness」

DX戦略を立てても、実際に動かすのは「人」です。

どれだけ優れた戦略を描いても、現場でデジタル技術を使いこなせる人材がいなければ、成果を出し続けることはできません。

そのために重要なのが、組織全体で「学びを続ける仕組み」を持つことです。

Aidemy Businessは、企業のDX推進を支える“実践型”の学習プラットフォームです。

生成AI・機械学習・データ分析などの分野を中心に、社員一人ひとりが自分のペースで最新のスキルを身につけられる環境を提供しています。

経営層から現場担当者まで、役職やスキルレベルに応じた講座を選べる点も特長です。

Aidemy Businessの主な特徴は以下のとおりです。

- 年間50本以上の新コースを継続的に追加

- 生成AI関連講座を3か月に1回以上アップデート

- 「デジタルスキル標準(DSS)」に準拠したリテラシー講座を完備

- 10分単位で学べる短時間レッスン形式

- 実務経験を持つ講師陣による“現場で使える”学び

単なる座学ではなく、学んだ知識をそのまま業務に活かせる「実践力の育成」に重きを置いています。

社員が自ら学び、変化に適応できる力を身につけることで、組織全体のDX推進力が加速します。

DXは一度取り組んで終わるものではなく、継続的な進化が求められる取り組みです。

AidemyBusinessは、その進化を支える学びの基盤として、多くの企業の変革を後押ししています。

これからのDX時代をリードする“学び続ける組織”づくりを、今から始めてみませんか。