営業活動の効率化や成果の最大化を目指す企業にとって、「営業DX」は欠かせない取り組みになっています。

しかし、単にデジタルツールを導入するだけでは、思うような効果が得られないことも少なくありません。

本記事では、営業DXの基本的な考え方や必要とされる背景、営業DXの進め方や効果を高めるための代表的な営業DXツール、さらに実際に進められたDX推進の協働事例を紹介します。

また、営業DXを持続的に成功させるために重要な「人材育成」についても解説し、企業の営業力を高める“実践型”学習プラットフォーム Aidemy Business もあわせて紹介します。

AIを中心としたDX人材育成・

組織づくりを支援し、事業成功へ繋げる

生成AIで業務効率化、Pythonプログラミングができる実務者から、Word・Excel・ITの基礎が分かる初学者までを人材要件定義、スキルアセスメント、研修設計、学習促進を一気通貫で伴走可能なAidemy Businessが育成します。

目次

営業DXとは?

営業DXとは、営業の仕事にデジタル技術を取り入れて、効率と成果を高める取り組みのことです。

目的は、人の経験や勘に頼る営業から、データをもとにした営業へと変えることです。

たとえば、営業担当者が使う顧客リストや商談履歴をクラウド上で一元管理すると、誰でも同じ情報をすぐに確認できます。

過去の商談データを分析すれば、どんな提案が成約につながりやすいかを知ることができます。

また、メールの開封率や資料の閲覧データを活用すれば、興味を持っている顧客を自動で見つけることもできます。

こうした仕組みを整えることで、担当者が変わっても同じレベルの提案ができるようになります。

これまでの営業は、担当者のスキルや経験によって成果が大きく変わる「属人的な営業」が中心でした。

そのため、ベテランが抜けると売上が下がる、情報共有が進まないといった課題もありました。

営業DXは、こうした問題をなくし、チーム全体で成果を出せる営業体制をつくることを目指します。

つまり、営業DXとは「人が動かす営業」から「仕組みで動く営業」に変えるための取り組みです。

DXとは?デジタルトランスフォーメーション(DX)の意味・定義・略を簡単にわかりやすく解説

営業DXを支援する主なツール

営業DXを進めるうえで、ツールの活用は欠かせません。

人手不足のなかで成果を上げるには、データを活用しながら業務を自動化し、営業担当者が提案活動に集中できる環境を整えることが大切です。

営業DXを支援する主なツールは、次の6種類です。

- SFA(営業支援ツール)

- MA(マーケティングオートメーションツール)

- AIツール

- オンライン商談ツール

- 名刺管理ツール

- BIツール

それぞれの特徴を解説します。

① SFA(営業支援ツール)

SFA(Sales Force Automation)は、営業活動の進捗管理や顧客対応を効率化するためのツールです。

出典:キーワードマーケティング

商談の履歴、案件ごとの進捗状況、受注見込みなどをチームで共有できます。

たとえば、SFAを使えば「今どの顧客とどの段階にいるのか」がすぐに分かり、対応の抜け漏れを防げます。

また、報告書作成やスケジュール管理などの定型業務を自動化できるため、営業担当者は提案やフォローなどの本質的な業務に時間を使えるようになります。

代表的なSFAには、「Salesforce」などがあります。

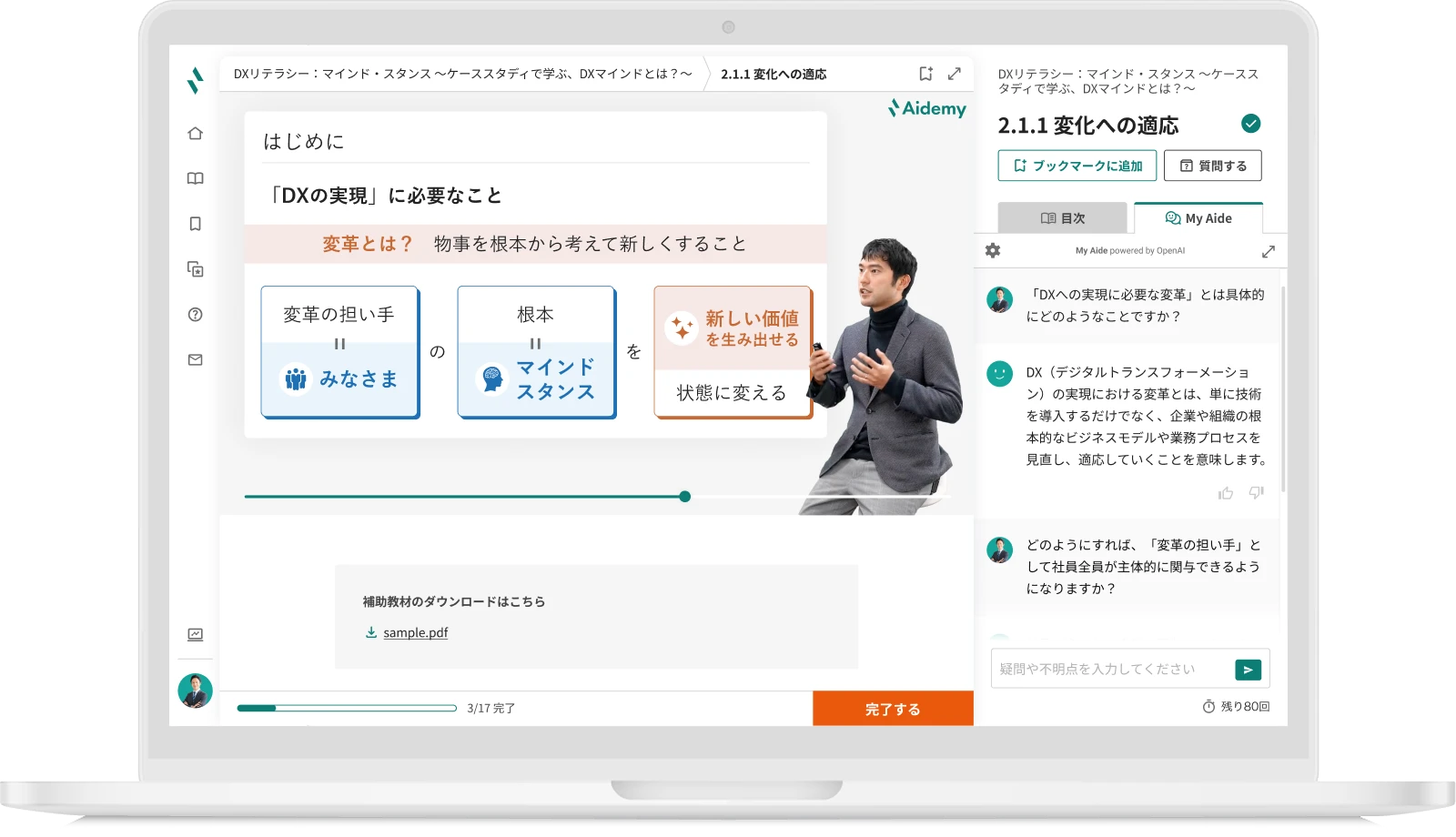

② MA(マーケティングオートメーションツール)

MA(Marketing Automation)は、見込み顧客の育成を自動化するツールです。

出典:アドエビス

営業DXでは、商談に至る前の段階から顧客の関心を高める仕組みづくりが重要です。

MAを使えば、資料ダウンロードやサイト訪問などの行動データをもとに、顧客の関心度をスコア化して自動でメール配信やアプローチを行えます。

これにより、営業担当者は優先度の高いリードに集中でき、効率的に成約を目指せます。

代表的なMAツールには、「HubSpot」などがあります。

③ AIツール

AIツールは、営業データの分析や提案内容の最適化を支援します。

過去の商談履歴や顧客属性を分析し、「どのタイミングで連絡すべきか」「どの商品を提案すべきか」といった判断をサポートします。

出典:株式会社SHIFT AI

また、ChatGPTやGenSpark等を活用して、営業メールやトークスクリプトの文面作成・営業資料の作成など、時間のかかる業務を効率化できるのも魅力です。

④ オンライン商談ツール

オンライン商談ツールは、遠隔地の顧客ともスムーズに商談できる仕組みを提供します。

移動時間を削減し、1日に対応できる商談数を増やすことができます。

また、録画機能を活用すれば、商談内容を振り返って改善につなげることも可能です。

オンライン商談ツールは、対面営業の代替ではなく、オンラインと組み合わせた「ハイブリッド営業」を支える存在です。

代表的なオンライン商談ツールには、「Zoom」「Microsoft Teams」「Google Meet」などがあります。

⑤ 名刺管理ツール

名刺管理ツールは、営業担当者が得た名刺情報をデータ化し、組織で共有するためのツールです。

営業DXでは、顧客情報を正確に管理し、迅速に活用することが求められます。

名刺管理ツールを使えば、紙の名刺をスキャンしてデータベース化し、過去の商談履歴や担当者情報と紐づけて保存できます。

人事異動や組織変更があっても情報をすぐに更新でき、連絡ミスや機会損失を防げます。

代表的な名刺管理ツールには、「Sansan」「Eight」などがあります。

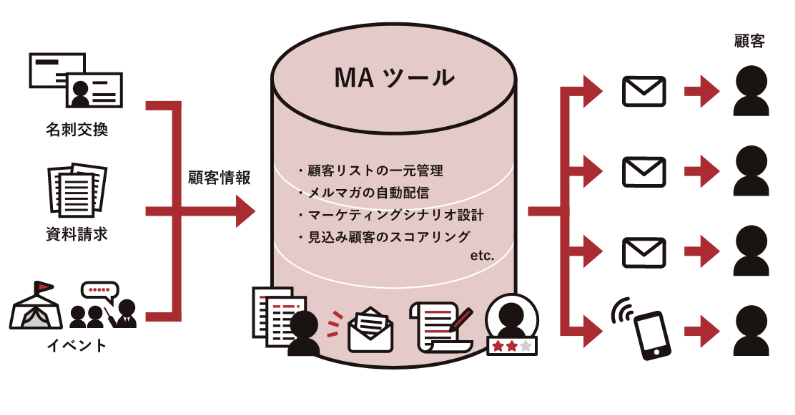

⑥ BIツール

BI(Business Intelligence)ツールは、営業データを可視化して分析するためのツールです。

出典:WAKARA

営業活動の状況や売上予測、KPI達成率などをグラフやダッシュボードで確認できます。

これにより、感覚ではなくデータに基づいた判断が可能になります。

たとえば、BIツールで過去の受注傾向を分析すれば、「どの業界で成約率が高いか」「どの時期に問い合わせが増えるか」を把握できます。

代表的なBIツールには、「Power BI」「Tableau」「Excel」「Looker Studio」などがあります。

営業DXを成功させるには、ツールを単体で導入するのではなく、SFA・MA・CRMなどを連携させて運用することが重要です。

各ツールの強みを組み合わせることで、顧客データを活用し、営業活動全体を継続的に改善できます。

営業DXに活かせる業務例

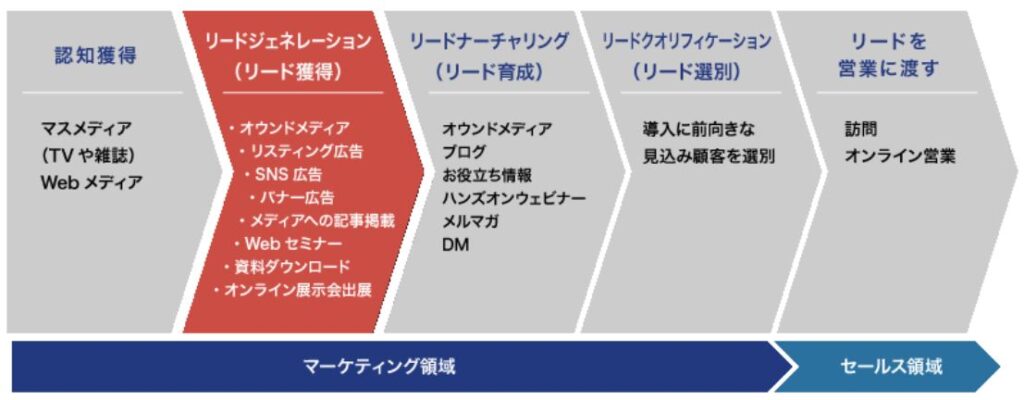

営業DXは、営業のどの段階にも活用できます。

新規リードの獲得から顧客フォローまで、あらゆるプロセスを効率化し、営業成果を高めることが可能です。

また、データを活用することで、勘や経験に頼らず、確実に成果を上げられる営業体制を作れます。

出典:アイティメディア株式会社

営業DXを活かせる主な業務は、次の8つです。

- 新しいリードを集める

- セミナーやウェビナーを開く

- 見込み顧客を育成する

- 顧客の課題を調べる

- 商談を整理して提案を良くする

- 顧客情報を管理・分析する

- アンケートで満足度を確認する

- 既存顧客へのフォローを強化する

それぞれの業務について、どのように営業DXを活かせるのかを説明します。

① 新しいリードを集める

営業DXを活用すれば、デジタル広告やオウンドメディアを通じて効率的に新規リードを獲得できます。

MA(マーケティングオートメーション)を使うことで、問い合わせフォームや資料ダウンロードのデータを自動で収集・整理できます。

さらに、SNS広告やWebサイトのアクセス解析と組み合わせることで、興味関心の高いユーザーを見つけやすくなります。

従来のテレアポ中心の営業から、データをもとにしたリード獲得へ移行できる点が大きな強みです。

② セミナーやウェビナーを開く

営業DXは、オンラインセミナーやウェビナーの運営にも役立ちます。

MAツールを使えば、集客メールの送信から参加者リストの作成、アンケートの自動送信まで一括で管理できます。

また、オンライン商談ツールを活用してリアルタイムで質問対応を行うなど、参加者との接点を増やすことも可能です。

セミナー後は参加者データをCRMに登録し、関心度の高い顧客を営業チームがフォローする流れを自動化できます。

③ 見込み顧客を育成する

見込み顧客を成約につなげるには、関係を継続的に育てる「ナーチャリング」が重要です。

営業DXでは、MAツールを使って行動履歴に合わせたメール配信やコンテンツ提供を自動化できます。

たとえば、資料をダウンロードした顧客に関連情報を送り、関心が高まったタイミングで営業担当者がアプローチする、といった流れを構築できます。

このように、営業DXは見込み顧客の“温度感”を正確に把握し、効率的に成約へ導く仕組みを作れます。

④ 顧客の課題を調べる

営業DXでは、CRMやSFAを使って顧客の行動や履歴を分析し、課題を明確にできます。

たとえば、過去の商談履歴やアンケート結果をもとに、顧客が抱えている課題や要望を特定できます。

また、AIツールを使えば、顧客が関心を持ちやすいテーマを自動で分析し、最適な提案の方向性を見出すことも可能です。

これにより、提案内容の精度を高め、顧客満足度の向上につなげられます。

⑤ 商談を整理して提案を良くする

SFAやオンライン商談ツールを使うことで、商談の内容を可視化し、提案の質を高められます。

商談の録画データやメモを共有すれば、チーム全体で改善点を議論し、より効果的な提案が可能になります。

また、AIによる商談内容の自動要約機能を使えば、フィードバックがしやすく、営業スキルの向上にもつながります。

営業DXは、商談を「属人的な経験」から「チームで学ぶ仕組み」へと変える力を持っています。

⑥ 顧客情報を管理・分析する

CRMやSFAを活用すれば、顧客情報を一元的に管理できます。

担当者や案件ごとに情報が分かれていると、対応が遅れたり、引き継ぎミスが起きたりします。

しかし、営業DXを導入すれば、顧客とのやり取り、提案履歴、受注状況をリアルタイムで共有できます。

さらに、BIツールを使えばデータを可視化し、どの施策が成果につながっているかを分析できます。

⑦ アンケートで満足度を確認する

営業DXは、顧客満足度の測定にも役立ちます。

MAツールやCRMと連携してアンケートを自動送信し、回答結果を蓄積して分析できます。

これにより、対応のスピードや提案内容に対する評価を定量的に把握できます。

満足度の高い顧客を特定し、リピート施策や紹介キャンペーンにつなげることも可能です。

⑧ 既存顧客へのフォローを強化する

営業DXは、新規開拓だけでなく、既存顧客へのフォローにも効果を発揮します。

SFAやMAを活用すれば、契約更新時期や購入履歴をもとに、自動でフォローメールを送信できます。

また、BIツールを活用して、休眠顧客の再アプローチ時期を予測することも可能です。

継続的なフォローを自動化することで、顧客離れを防ぎ、LTV(顧客生涯価値)を高めることができます。

営業DXは、営業のあらゆる工程を支援し、個人の経験や勘に頼らない“再現性のある営業活動”を実現します。

営業DXの成功事例

ここでは、経済産業省が実施した「マナビDX Quest 地域企業協働プログラム」におけるDX人材と地域企業の協働による営業DX推進の事例を紹介します。

このプログラムは、企業が単独でDXを進めた事例ではなく、DXの知見を持つ人材が現場に入り込み、課題発見からデジタル実装までをサポートする実践型の取り組みです。

以下で紹介する内容は、経済産業省で公開されている「2024年度「マナビDX Quest」 地域企業協働プログラム事例集」を参考にしています。

事例①株式会社亀山電機(長崎県)

亀山電機は、制御システムの開発やオートメーション技術を提供する企業です。

営業支援ツール「Zoho」を活用して情報を共有していましたが、データ分析の労力に対して十分な成果が得られていないという課題を抱えていました。

DX支援チームは、同社が持つ営業データとFA技術者のスキルマップを組み合わせ、「スキル向上が営業成果にどのように影響するか」を分析しました。

その結果、特定のスキルポイントを超えると営業実績が伸びる傾向が明確になり、スキルに基づいた評価・育成制度の見直し方針が具体化されました。

また、企業の特長である「BSC(バランス・スコアカード)」と「スキルマップ」を連動させ、施策の持続的な改善を図る提案も行われました。

事例②富士フイルムビジネスイノベーションジャパン 広島支社(広島県)

広島支社では、カスタマーサービス部門が得る顧客の「生の声」を十分に営業活動へ活かせていないことが課題でした。

まずDX支援チームは、自然言語処理を活用してCS部の活動記録メモを分析し、営業フォローが必要な内容を自動的に抽出する予測モデルを構築しました。

さらに、営業に関連するキーワードをAIで抽出・辞書化し、分析を迅速化する仕組みを整備しました。

この結果、営業フォローが必要な情報のうち55%が正確に識別され、顧客対応から営業への連携がスムーズになりました。

また、分析環境としてPythonを活用し、社内でも継続的にデータ分析を行える体制づくりを支援しました。

AI人材とは?求められるスキル資格と不足するAI人材の育成方法

事例③株式会社オービジョン(鹿児島県)

オービジョンは、地域産品を扱うECサイト「かごしまぐるり」を運営する企業です。

同社では、問い合わせ対応に時間がかかることや、顧客データを十分に販売戦略に活かせていないことが課題でした。

まずDX支援チームは、ChatGPTやDifyを活用して問い合わせメールの自動返信を行うチャットボットを試作し、NotionやGoogleスプレッドシートと連携し、問い合わせ内容を自動で整理できる仕組みを構築しました。

加えて、Google広告のデータとChatGPTを連動させ、サイト改善案を定期的に生成するプロンプトを作成しました。

この仕組みにより、担当者の負担を減らしながら、販売予測と広告運用の精度向上が期待できるようになりました。

以上、3社の事例を紹介しましたが、これらの事例に共通するのは、企業と協議したうえで、DX人材がデータ活用やAI導入を現場に根付かせた点です。

単なるツール導入ではなく、「企業と人材が共に考え、共に実装した」ことが成果につながりました。

こうした協働型DX推進は、今後の中小企業における営業変革の新しいモデルになるといえます。

営業DXはなぜ必要なのか?

営業DXが求められる背景には、営業活動を取り巻く環境の大きな変化があります。

顧客の購買行動がデジタル化し、営業担当者の数は減少し、さらにオンラインでの商談が一般化しました。

その結果、従来の営業スタイルでは、顧客対応のスピードや提案の質を維持することが難しくなっています。

営業DXは、営業の効率を高めながら、チーム全体で安定した成果を出すための取り組みとして注目されています。

具体的には、以下の4つが主な理由です。

- 顧客の行動変化に対応する

- 人手不足や属人化をなくす

- オンライン営業の拡大に対応する

- 企業の競争力を維持するために変革する

それぞれ解説します。

顧客の行動変化に対応する

まず、営業DXが必要とされる大きな理由は、顧客の購買行動が変化していることです。

かつては、営業担当者が情報を伝える役割を担っていました。

しかし、現在は、多くの顧客がインターネットで商品比較や口コミ、導入事例などを自ら調べ、購入の判断材料を得ています。

つまり、営業担当者が接触する時点で、顧客はすでに一定の知識を持っていることが多いでしょう。

そのため、営業に求められるスキルは「情報を伝える仕事」から「課題を一緒に解決する仕事」へと変化しました。

営業DXを進めれば、顧客の興味や行動データをもとに、最適な提案のタイミングや内容を判断できます。

たとえば、資料を閲覧した顧客やセミナーに参加した顧客を自動的に抽出し、関心度に応じたフォローを行う仕組みを構築できます。

このように、顧客にとって価値のある提案を行うことで、信頼関係の構築や成約率の向上にもつながります。

人手不足や属人化をなくす

次に、営業DXは人手不足と属人化の問題を解消する手段でもあります。

近年、ベテラン社員の退職や採用難により、少人数で多くの案件に対応する企業が増えています。

さらに、営業スキルやノウハウが個人に依存していると、担当が変わるたびに成果が落ちるという課題も生じます。

この問題を解決するために、営業DXでは顧客情報や商談履歴、提案資料などをチーム全体で共有します。

たとえば、SFA(営業支援ツール)を導入することで、誰でも案件の進捗状況や提案内容を確認できるようになります。

これにより、担当者の経験や勘に頼らず、再現性のある営業活動が可能になります。

さらに、チーム内でナレッジを蓄積できるため、若手の育成やスキルの平準化にも効果的です。

DX補助金・助成金【2025年】DX推進におすすめの制度一覧

オンライン営業の拡大に対応する

また、営業DXはオンライン営業の広がりにも対応するために欠かせません。

コロナ禍をきっかけに、GoogleMeet、Zoom、Teams等を活用したオンライン商談やウェビナーが一般的な営業手法となりました。

これにより、地理的な制約がなくなり、全国や海外の顧客とも手軽に商談ができるようになりました。

一方で、資料共有や議事録の作成、商談後のフォローを手作業で行っていると、抜け漏れやミスが発生します。

オンライン商談時には、自動文字起こしなどのツールを活用することで、商談内容を正確に保存・分析できます。

企業の競争力を維持するため

営業DXは企業の競争力を維持するためでもあります。

市場の変化は加速し、顧客のニーズも絶えず変わっています。

そのなかで、感覚や過去の経験だけに頼った営業では、機会を逃すリスクが高まります。

営業DXを推進すれば、営業データを分析して、成約率の高い提案パターンや有望な顧客層を特定できます。

経営層は、リアルタイムのデータをもとに意思決定できるため、戦略の修正や施策の見直しを迅速に行えます。

このように、データを軸とした営業体制を整えることが、企業の持続的な成長につながります。

DX戦略とは?経営戦略策定のためのフレームワーク・ロードマップ・事例

営業DXの進め方

営業DXは、一気に進めるよりも、段階的に取り組むことが成功のポイントです。

ツールを導入してもうまくいかないケースが多く、現場の理解やデータ整備が追いつかずに定着しないことがあります。

そのため、まずは営業活動の流れを整理し、目標を決め、少しずつ改善を重ねることが重要です。

営業DXの進め方は、次の流れで考えるとわかりやすいでしょう。

- 今の営業の流れを整理する

- 目標と数字を決める

- 必要なデータと仕組みを整える

- ツールを選び少しずつ試す

- 現場に広げて定着させる

- 成果を確認して改善する

それぞれのステップについて詳しく説明します。

① 今の営業の流れを整理する

まずは、現在の営業活動を正確に把握することから始めます。

営業プロセスを「新規開拓」「商談」「受注」「フォロー」などに分け、どの段階で課題が生じているかを洗い出します。

たとえば、「見込み顧客の管理が担当者任せ」「商談記録が残っていない」など、具体的な問題点を明確にすることが大切です。

現状を整理することで、どの領域にDXを導入すれば最も効果があるかが見えてきます。

② 目標と数字を決める

次に、営業DXで達成したい目標を設定します。

「商談数を月50件に増やす」「成約率を10%改善する」など、数値で表せるKPIを決めると効果を測定しやすくなります。

また、単なる効率化だけでなく、どのような成果を最終的に目指すのかを明確にしておくことが重要です。

チーム全体が同じ目標を共有すれば、DXの目的が社内でぶれずに進められます。

③ 必要なデータと仕組みを整える

次に、営業活動で扱うデータを整理し、全員が共有できる環境を整えます。

顧客リスト、商談履歴、見積書などの情報が部署ごとに分散していると、DXの効果は半減します。

そのため、まずはデータの形式を統一し、誰でも同じ情報を見られる状態にすることが必要です。

SFAやCRMを導入する前に、データ整理をしておくと、運用後の定着がスムーズになります。

④ ツールを選び、少しずつ試す

SFA、MA、オンライン商談ツールなどを比較し、課題解決につながるものを選びましょう。

「一度にすべてを変える」のではなく、小規模なチームで試験導入を行い、実際の使い勝手や現場の反応を確認することがポイントです。

効果が確認できたら、徐々に他の部署や全社へと展開していきます。

⑤ 現場に広げて定着させる

ツールを導入しても、使われなければ意味がありません。

現場が「使いやすい」と感じられるように、操作マニュアルの整備や研修を実施します。

また、現場の意見を定期的にヒアリングし、機能や運用ルールを改善していくことで、活用率が高まります。

ツールを“導入すること”ではなく、“使い続けてもらうこと”が大切です。

⑥ 成果を確認して改善する

最後に、営業DXの成果をデータで確認し、改善を繰り返します。

KPIや商談件数、受注率、顧客満足度などを定期的にチェックし、どの施策が効果的だったかを分析します。

もし想定した成果が出ていない場合は、目標設定や運用方法を見直します。

継続的に改善を重ねることで、営業DXはより定着し、長期的な成果へとつながります。

営業DXは「導入して終わり」ではなく、「改善しながら成長させるプロジェクト」ですので、焦らず一歩ずつ進めてDXを推進しましょう。

営業DXのメリットと効果

営業DXを進めることで、営業活動の効率化だけでなく、組織全体の営業力を底上げできます。

ツールを導入してデジタル化するだけではなく、情報共有や意思決定のスピードを高め、顧客対応の質を改善できるのが大きな特徴です。

特に、以下の4つの効果が得られます。

- 営業のムダを減らす

- 誰でも同じ成果を出せるようにする

- 顧客との関係を深める

- 管理や予測をしやすくする

それぞれの内容を見ていきましょう。

① 営業のムダを減らす

営業DXの最も分かりやすい効果は、業務のムダを削減できることです。

これまで、見込み顧客のリスト作成や報告書の作成などに多くの時間を費やしていた営業担当者も少なくありません。

SFAやMAツールを導入すれば、データ入力や進捗管理を自動化し、手作業の時間を大幅に削減できます。

また、重複したメール送信や、商談記録の抜け漏れも減り、本来の「提案活動」に集中できるようになります。

結果として、限られた時間でより多くの商談やフォローに取り組むことが可能になります。

② 誰でも同じ成果を出せるようにする

営業DXによって、属人化を防ぐことも可能です。

従来の場合、成果を上げる人とそうでない人の差が大きく、ノウハウが属人化しやすい傾向にありました。

しかし、DXによって商談履歴や提案内容、過去の成功事例をチーム全体で共有できるようになります。

これにより、新人や中堅社員でも、優秀な営業担当者と同じ手順で提案を進められるようになります。

営業プロセスが標準化されることで、組織全体の成果が底上げされます。

③ 顧客との関係を深める

営業DXは、顧客との信頼関係を強化するうえでも有効です。

CRMやMAツールを活用すれば、顧客の行動履歴や興味関心を把握でき、よりパーソナライズされた提案が可能になります。

たとえば、過去にダウンロードした資料やセミナー参加履歴をもとに、最適なタイミングで提案メールを送ることができます。

こうした「相手に合わせた対応」により、顧客満足度が向上し、リピートや紹介の機会も増えていきます。

④ 管理や予測をしやすくする

営業DXを進めると、リアルタイムでデータを可視化できるようになります。

これにより、営業担当者は自分の進捗を把握しやすくなり、管理者はチーム全体の状況をすぐに確認できます。

たとえば、SFAを利用すれば、案件ごとの確度や見込み金額が自動で集計され、売上予測を正確に立てられます。

また、BIツールを活用すれば、過去のデータから傾向を分析し、次の施策を立てる判断材料にもなります。

このように、数字に基づいたマネジメントが可能になり、経営判断のスピードも格段に上がります。

営業DXは、単なる業務効率化ではなく、「営業活動を強くする仕組み」を作る取り組みです。

ムダを減らし、チーム全体の力を引き上げ、顧客とより深い関係を築けるようになることが、最大の成果です。

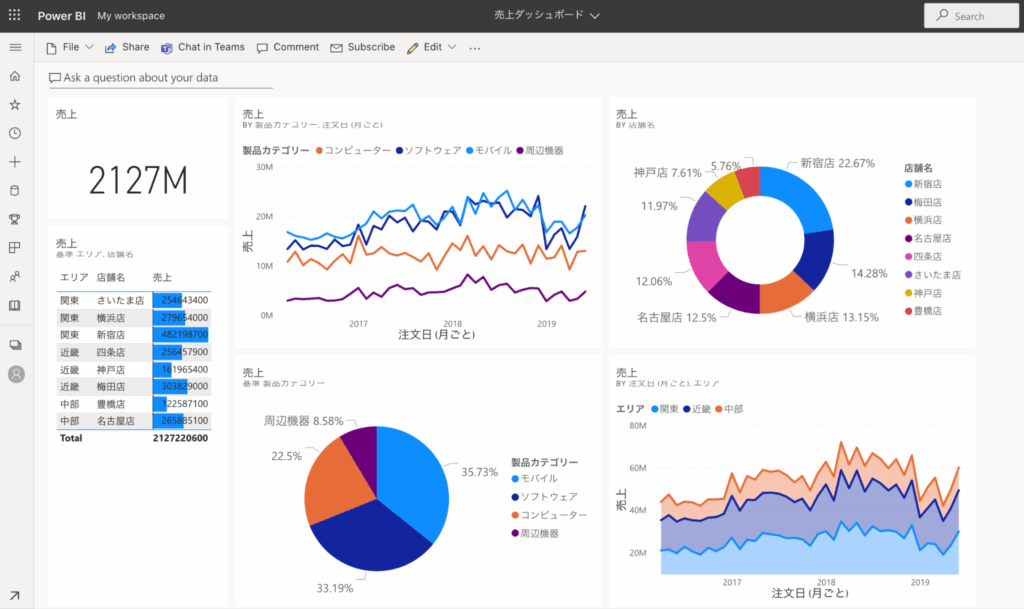

営業DXを支える“実践型”学習プラットフォーム「Aidemy Business」

営業DXを成功させるために欠かせないのは、デジタル技術そのものよりも、それを活かす「人」です。

どれほど優れたツールを導入しても、現場で使いこなす人材がいなければ成果は続きません。

重要なのは、組織全体で「学び続ける仕組み」を持ち、変化に対応できる人材を育てることです。

Aidemy Business は、営業DXをはじめとする企業のデジタル変革を支える“実践型”の学習プラットフォームです。

AI、データ分析、生成AI、マーケティングなどの実務スキルを、短時間かつ体系的に学べる環境を提供しています。

単なる座学ではなく、学んだ知識を実際の業務に活かせる「実践力の育成」を重視している点が特長です。

経営層から現場担当者まで、役職やスキルレベルに応じて受講内容を選ぶことができるため、全社的なDXリテラシーの底上げが可能です。

また、年間50本以上の新コース追加や、3か月ごとの生成AI関連講座のアップデートなど、常に最新のテーマに触れられる点も魅力であり、経済産業省の「デジタルスキル標準(DSS)」に準拠し、10分単位で学べるレッスン形式を採用しています。

営業DXは一度導入して終わりではなく、継続的な進化が求められる取り組みです。

Aidemy Businessは、こうした進化を支える「学びの基盤」として、多くの企業で活用が進んでいます。

社員が自ら学び、実践し、成長を続けることで、組織全体の営業力とDX推進力が強化されていきます。

今こそ、自社に「学びながら進化する営業組織」を築いてみませんか。